2025究極の田舎暮らし

歴史ある田んぼマイスターの新しい形。2年ほど区画my田んぼでお米づくりをご指導させていただいたところ、一所懸命に汗を流した分の成果に感動され、次は田んぼをお借りして自分でお米をつくると参加された方は夢を膨らませていました。

そこで今年は、「究極の田舎暮らしに」のテーマでこれから田舎暮らしを計画される方に暮らしの基礎となる稲作と炭焼きをご指導させていただきました。

募集チラシの次に体験の実施状況を随時掲載していますのでご覧ください。

究極の田舎暮らし2025実施状況

🔷2025/3/23 参加者顔合わせ会、事業説明、野草を摘んで食べよう

お彼岸明けの日曜日、半兵衛炭焼塾で参加者交歓会が開かれました。

参加グループは5。遠くは匝瑳市から来られた方がいるなど皆さんお米づくりに関心がありました。

お米づくりの年間計画では真夏の田の草取りへの対応が収穫物の大小を左右することなどをお話ししました。

いずれにせよ昨今高値のお米とガソリン燃料に不安を覚えることから、自ら汗を流しお米と燃料としての炭づくりは技術的にマスターしようとの意気込みを感じました。

そして田んぼ畦に生えている野草を収穫して食べました。

収穫した野草は、ノビル・フキノトウ・ツクシ・カンゾウ・カラスノエンドウ・スカンポ・タンポポ・セリ・ホトケノザ・ハコベ等々で、収穫しながら食味し、炭窯休憩所に帰りシャブブャプで食し、最後は天婦羅にして食べました。

「野草がこんなにおいしく食べられるとは知らなかった。」と参加者は口々に感動していました。

野草や木の芽・葉は非常食だけでなく季節を生かした食事メニューに加えたいですね。

🔷2025/4/19 苗代床づくりと種籾の塩水選

今年の4月は俗にいう「バカ陽気」続きだ。田んぼに入るにもおっくうさがない。暖かいのだ。

今日は稲づくりの最初の体験日、田んぼに隣接した芝生広場で互いに自己紹介、そして7ヶ月にわたる稲作への取り組みの考え方をご説明させていただき、怪我無く安全に作業をする注意をさせていただきました。

子ども達は、お話を聞く前から田んぼへ飛び込むなど自然の温かさを体感していたようだ。

①最初の体験は苗代の床づくり。田んぼの一部に苗代を作りここで稲の苗を育てるのだ。今は田植え機の発達で箱苗づ くりが主になっているが、昔はすべて苗代で苗を育てていたのだ。当地で鹿野山祭りが行われる4月28日前後が種蒔き日となっていた。そこで19日㈯に苗代の床づくりをした。

幅1m長さ5mの床があれば苗は十分だ。張り縄の外側の泥土を床の部分へ素手で掬い上げ落とした水の水面より高く盛り上げる。そして均し板でワイパーの如く均していく。泥水が顔や手首に飛び散り大変だ。元気な子どもは体中泥水になっていた。

②泥だらけの体を隣接する谷津田堰で洗い落とし炭窯へ移動。炭窯で種籾の塩水選をした。先ず樽に30㍑の水を入れ、次に塩を溶かす。1kg、2kg、3kgと徐々に加えていくと水に対して10%になると卵が浮いてきた。丁度良い塩加減だ。塩水に今年栽培する「関取」米の種籾を投入した。

昨年は夏が長く秋がなかなか訪れなかった。稲は実ることを忘れたかのようで、さらにカメムシが大発生し収穫に苦労したことが思い出される。したがって籾は未熟が多く塩水に浸すと沈む籾よりも浮かぶ籾の方が多く感ずるほどだった。

選別された籾は大事に窯の池に浸された。元気に芽が出ますように‼

🔷2025/4/27 苗代へ種蒔き

新緑が美しい快晴の一日、日中の温度24度、作業日和だ。9時には参加グループ7全員集合する。ミーティングで田んぼでの注意事項と今日の体験を説明。特に種籾を苗代に蒔くにはコツがいる。種籾を手のひらに掴み手を振らせながら指の間から少しずつ落とすのだ。一度にばら撒くと種籾が落ち過ぎて密生となってしまう。すると苗は細く弱弱しい苗になってしまうのだ。そこで、塩水選の際浮いた種籾を使ってシートの上へ種蒔きの練習をしていただいた。

田んぼの水は少々冷たいが裸足で入ると気持ちが良い。小バケツに種籾を小分けして水を落とした苗床を皆で囲む。本番の種蒔きを木曽野が見本を示しみんなが蒔いた。薄蒔きから段々目を潰していき練習の効果があり上手に蒔き終わった。蒔き終わるとコロガシという取っ手のついた金網の筒で、蒔いた種籾の上を丁寧にコロガシ種籾を苗床土の中に入れる。水を張ったときに種が浮かないようにするためだ。そして燻炭で床面を覆い作業を終えた。

蒔いた種籾は、三重県菰野町発祥の「関取」と「愛国」、これは昔の稲で藁丈が高い戦前は藁文化だったので、稲わらが家畜の餌や生活用品の原材料なのでとても大切だったのだ。

今日から1ヵ月水張りを気をつけて田まわりが続く。立派な苗が出来るはずだ。参加者の皆様には手ごたえを感じていただいたようだ。

🔷2025/4/27 種蒔き後参加者7グループの区画田指定と畔塗りの指導

苗代に種蒔きが終わり、いよいよ区画田の指定。あみだくじを引き参加者の区画田を決めました。

田んぼの指定がされると自分の田んぼに入って少しでも早く田起しをしたいのが人情。水を貯めるのには何といってもクロ(畦)をしっかり作っておかなければ水漏れが出来て大切な用水を無駄にしてしまう。今日から区画田のクロづくりのづくりのためのクロ寄せをやっていただくことにした。

先のことを見通し、すでにクロ寄せらしきものが出来ているところがあったので、模範にクロ塗りの実演をやった。クロ塗りは5月18日を予定していてその間はクロ寄せをしながらマンノウで田んぼの土を起こし均す荒代をしていただくこととした。

🔷2025/5/18 田植え前の準備

区画田の指定が終わってから参加者は自分時間を見つけては田んぼへやって来て、代をしたりクロを塗ったり畦の草を刈ったりしている。今日は鎌の砥ぎ方を教えてほしいとのことなので荒砥と砥石を使って砥ぐ方法を教えた。自分で砥いた鎌は殊の外よく切れるように感じたようだ。

苗代の稲は陽を浴びで順調に育っている。自分で蒔いた稲なのでとても愛着があるようだ。

🔷2025/5/25 田植え前の代かき・代均し

苗代の苗は種蒔き後28日目となった。「35日過ぎれば見なくとも植えられる」と昔から言われていた通り順調に生育している。それにしても苗代には浮草が大発生しているよ。

田植え前の代かき作業は植え代という。田植え後水を張って稲を育てていくので不陸がないように平らにする。今日の気温は日中24℃程だ。体を休めているには丁度良いが、田の土に足を取られながらの田均しは重労働だ。でも脳裏には元気に育って欲しい稲が浮かび、参加種皆さん大健闘だった。

マンノウ鍬で土を返しながら均し、次に小さな均し板で均し、最後は角材の両端に付けたロープを引いて平らにする。1区画は100㎡(約1畝)、マンノウ鍬と均し棒だけの代拵は本当に大変だ。機械は使わず自分の力だけで稲づくりをする一番大変な代拵だ。

🔷2025/6/1 午前中苗取りと田植え用線引き作業

5月の後半は雨続きで昨日は大雨だった。明けて今日は早朝曇るも緑がまぶしい青空と白い雲、気温25度の田植え日和となった。今日は午前中苗取りと田植え用の線引きをすることとした。

天候に恵まれただけでとても気分が良い。楽しい一日になりそうだ。

苗代の苗も近年まれにみる良い出来だ。長老の指導で恐る恐る苗の根元に手の指を入れる。苗床の泥ごと抜き取り苗代の水で苗を上下させて泥土を落とす。手で掴み切れないほどに苗がたまると束り藁で結わえる。ビール箱に座って世間話をしながらの作業だ。昔は嫁さんの話も話題になり話の中から本当にカップルが誕生したこともあったのだ。

苗取りが終わると各区画ごとの線引き作業だ。長い板に線引き用の竹や細い木を苗の植え幅に打ち付けたもので、直線に引いていく。縦横引いてその交点に苗を植えるのだ。

予定通り午前中にすべて引き終えた。

🔷2025/6/1 さなぶりを兼ねた昼食

腹が減っては戦は出来ぬともいうが農作業には昼飯が唯一の楽しみ。さなぶりは「早苗振舞い」のことで田植えをしてくれた方へお食事を振舞うことだ。当地では昔はちゃのこが茶請けに出され、ご飯のおかずはサバの煮つけとコンニャクなどの煮つけが定番だった。ちゃのこは種蒔きで余った籾を精米し焼米にしたものだが今は新しいお米を使っている。。サバは近年房州には全く上がらないので代わりに真竹の筍とした。今日は加えてカレーを作り十分に腹ごしらえをしていただいた。

🔷2025/6/1 午後田植え

午後はマイ田んぼへ田植えをしました。区画田は7枚、窯下の田はユズやベカンナッツの日陰となっていてさらにぬかり田だ。決められた田はくじ引き通りで何の不満もなく参加者は丁寧に植えていた。

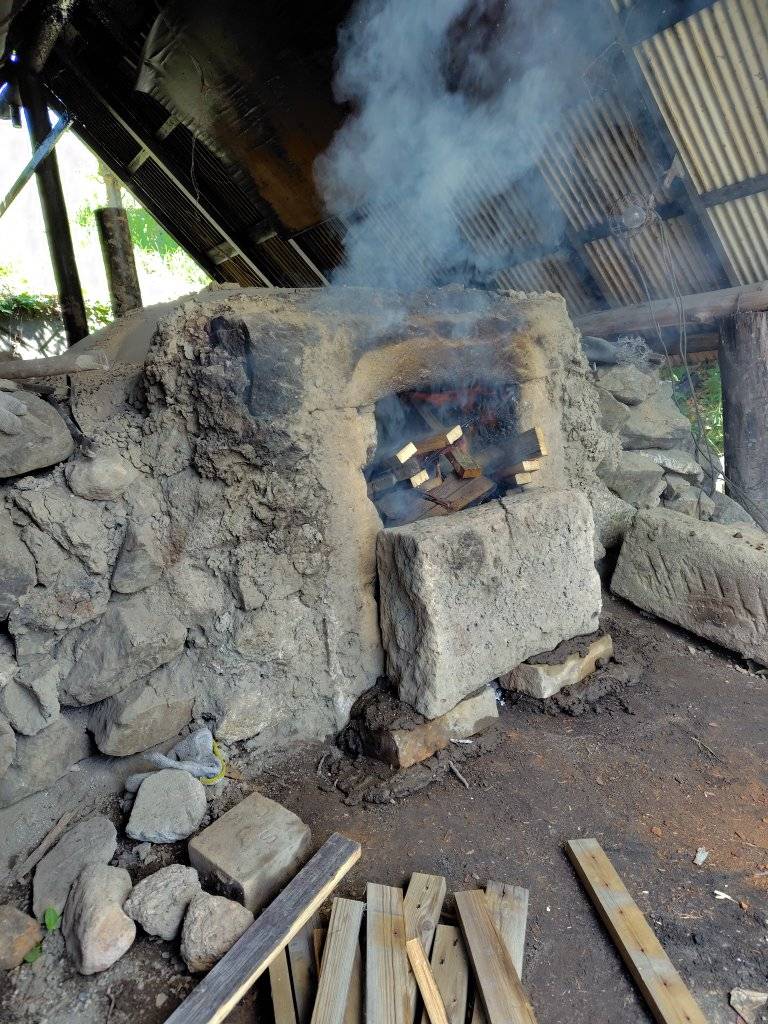

🔷2025/6/14~21 燃料を自分で作る炭焼き体験

2週間程前に田植えをしてから、苗が少しずつ成長してきた。お米作りとあわせて行われる炭焼き技術の習得。第1回目は鈴木さんが挑戦しました。

鈴木さんは炭焼き体験初級コースの体験者です。以前行った工程を振り返りながら丁寧に実施され、『雨・強風・晴れ』と天候がコロコロ変わる中、14日炭木の窯入れから焚き込み、15日窯内温度を上げるネラシから止め窯と無事2日間の工程を終えることが出来ました。

1週間後の21日窯出しをし、上手に焼けた炭を大事そうに手にしていました。これを機会に故郷の山々に数十年ぶりに入ることになり人生の新たな挑戦が始まりました。頑張ってください。

🔷2025/6/15頃から~7/6頃迄 随時田の草取り作業

稲づくりで一番大変なのが稲田に生える草の除去作業、田の草取りです。以前初めて稲づくりに参加された方が「今まで稲づくりに関心がなかったけど田の中を這いずり回って草を取る作業など見たことがありませんが」皆さんどうしてるんですか?」と尋ねられた。お米の生産者はそれぞれ思いがあってやっていることなので答えに窮したが、ここでは一番基本的な稲づくりを学んでいただくことなので、稲の育つ環境も知っていただくために田の草取りをしているとお答えしたことがある。稲づくりで自然環境も学んでほしいのだ。

区画田で一番生えてくる草はコナギだ。田植え後一週間もすると田一面に小さな芽が出てくる。やがて細い双葉になり濃緑の大きな本葉になる。こうした雑草は稲の生育に必要な窒素分を使って育つため、稲の生育に支障をきたすのだ。いわば稲づくりの敵になる。

参加者の土屋さんがコナギが食用になることに着目し料理してきた。シャキシャキした歯ごたえでおいしかった。雑草が野菜として食べられれば田んぼへの関心も変わってくるのではないだろうか。

それにしても夏の始まりの1月、一番草、二番草、三番草と汗を流した。一番草と二番草は昔使われていた田打ち車を使い稲の周りは手でかき回して除草した。三番草になるころは稲が生育し田打ち車は使えないので手で取ることになる。作業時は稲の穂先が目に入ったりするのでとても難儀するのだ。

田植えした頃は気が付かなかったが、苗代の頃から小さな青浮草(やがて赤浮草になる)が苗の周りに大量に発生していた。この浮草が太陽の光を遮り田面の雑草が生育しないという実態があるとの情報を得た。そこで参加者に田面の雑草を取りながら浮草はどんどん繁殖させようと話をした。この結果は大成功。秋の稲刈り時には浮草の発生した区画は田面のコナギなどは全くなかったのだ。

🔷2025/7月下旬 夏土用田水落とし

夏土用期間の一週間田んぼの水を落としました。土用干しです。田面が乾燥して割れ目が出来ます。割れ目はどんどん深くなっていきます。地中へ酸素を送り込むとともに水分が少なくなるので根がどんどん発達していきます。

今年の夏も猛暑に加え晴天続き、青空に浮かぶ白い雲のもと稲の生育は順調に進んでいます。土用干しが終わると出穂が始まります。今は穂孕み期です。

🔷2025/7/26~8/9 燃料を自分で作る炭焼き体験(その2)

田んぼでは稲がスクスクと成長し、長いものでは肩くらいの高さに育ってきました。これからは穂の受粉が始まるためしばし田んぼ内へは入らず畔からの観察です。

さてさて、お米作りとあわせて行われる炭焼き。今回は第2回目で内藤さん附田さんのお二人で行われました

暑い中取り組まれましたが、そよ風が癒しを与え息の合ったコンビネーションで工程を進み途中ハンモックで休憩したり七輪で炭に火を起こしたりと、とても心地のよいひととき〜

今回の炭焼きでも江戸時代、君津の地に実在した半兵衛さんの歴史や炭を作ることが自然の循環につながることなども学んで頂けました。

作った炭でバーベキューすることを想像しながら窯出し!金属音の奏でる綺麗が沢山出てきてくれました

🔷2025/8月8日・15日・18日 カメムシ対策

今年の夏も猛暑のためカメムシの大発生が予想され、田まわりをしているとあちこちに見られてきた。稲は穂が出始めて花が咲き受粉が始まっている。このため田の中には入らず畔から噴霧器で300倍稀釈の木酢液を撒布した。木酢液は殺虫剤ではなく嫌虫剤だ。これを噴霧すると虫は嫌がって逃げるのだ。

🔷2025/8/23~8/30 燃料を自分で作る炭焼き体験(その3)

田んぼでは稲の受粉が終わり来月には稲刈りがやってきます。炭焼き工程で採取される木酢液を噴霧したところ、お米を吸ってしまうカメムシが少なくお米が立派に育っています!

さてさて、お米作りとあわせて行われる炭焼き。今回は第3回目で石井さん、岩瀬さん親子で行われました

熱中症アラートが連日出され、とても暑い中での炭焼きとなりましたが薪割り・火燃し・マシュマロあぶり等休憩をしながら楽しく行いました。

親子で参加された岩瀬さんは夏休みの自由研究に炭焼きの学習をされ、薪割りもとっても上達していました!

地域の木々から炭をつくり、炭を活用して調理したり粉炭を畑に撒いて土壌改善したりと炭は様々な循環につながります。

🔷2025/9月9日 内藤さん稲刈り

内藤さんが区画田の稲刈りをしました。内藤さんは長い間遠く芝山町から参加してくださいました。区画田は丁度真ん中。刈った稲は三つかみずつ交互に元を合わせ束り藁でしばります。田の草も丁寧に取ったので刈田に雑草はあまり見当たりませんでした。

束ねた稲は小田掛けで乾燥させます。全部で二竿ほどありました。脱穀籾摺りが楽しみですね。

🔷2025/9/10 赤窄さん稲刈り

赤窄さんも遠く千葉市から体験に通われました。本当にお米づくりの基本を覚えたかったのですね。赤窄さんの区画は田植え後青浮草が区画一面に繁殖し苗の育ちを邪魔しているように感じられましたが、芋窪の陶さんのご指導で浮草が太陽を遮断し田の草の生育を阻害することが分かり、考え方を一転させ浮草の繁殖を促すよう指導させていただきました。

稲刈り後の田面を確認させていただくとほとんど雑草の姿は見つからず、収量も十分とれたので浮草の除草効果を確認することが出来ました。有難うございました。

🔷2025/9/11 鈴木さん稲刈り

東京のofficeにお勤めの鈴木さん、君津市主催実感の循環学校に参加して遠ざかっていた故郷の中山間地に目を向けるようになったとのこと。「やはり米づくりだよ」と気づき自宅の田んぼの一部にマイ田んぼを設け、究極の田舎暮らしで実習しながらの今年の稲づくりに挑戦しました。

今は地元の先人が残した山地や石仏を訪ね、荒廃しつつある遺物等をどうしたら未来に活かせるか大きな課題として取り組みつつあるそうです。

🔷2025/9/14 岩瀬さん稲刈り

岩瀬さんは以前の田んぼマイスターから3年連続の稲づくりだ。本人はまだまだ納得できないと頑張った。子どもさんの学校がない時は必ず参加させ田んぼ仕事を体験させている。日本人主食のお米、子どもへの体験は本当に大切なことだ。

🔷2025/9/14 土屋さん稲刈り

土屋さんは木更津へ移住してきて君津地域の山村の豊かさに驚き、竹灯籠づくりや竹細工に取り組んでいる。米づくりはそうした仲間とのつながりで取り組んだものだ。性格はとても丁寧で、竹灯籠の作品はみんなに好評を得ている。

またボランティアで相撲大会にも関わっていて究極の田舎暮らしで収穫したお米が関取というお米なので、相撲大会の賞品に寄付したりしている。何とか自分の田んぼを確保して米づくりを目指したいとのこと。

🔷2025/9/14 附田さん稲刈り

附田さんが稲刈りをしました。附田さんの区画田は用水取り入れ口から一番遠い位置にあり水の行き渡りが心配でしたが、参加者の協力で無事乗り越えました。また浮草除草の浮草があまり行き渡らず、コナギ取りに苦労をしたようです。稲は順調に育ち鎌でサクサク刈る手ごたえに感動していました。

🔷2025/9/15 石井さん稲刈り

石井さんの稲刈りにはお友達親子が助っ人に来ました。田んぼに入ってお友達の息子さんが突然「イノシシの足跡がある‼」と叫んだ。息子さんは図鑑で調べていてイノシシの足跡を知っていて、現実に発見したのは初めてだったそうで貴重な体験をされたと思います。

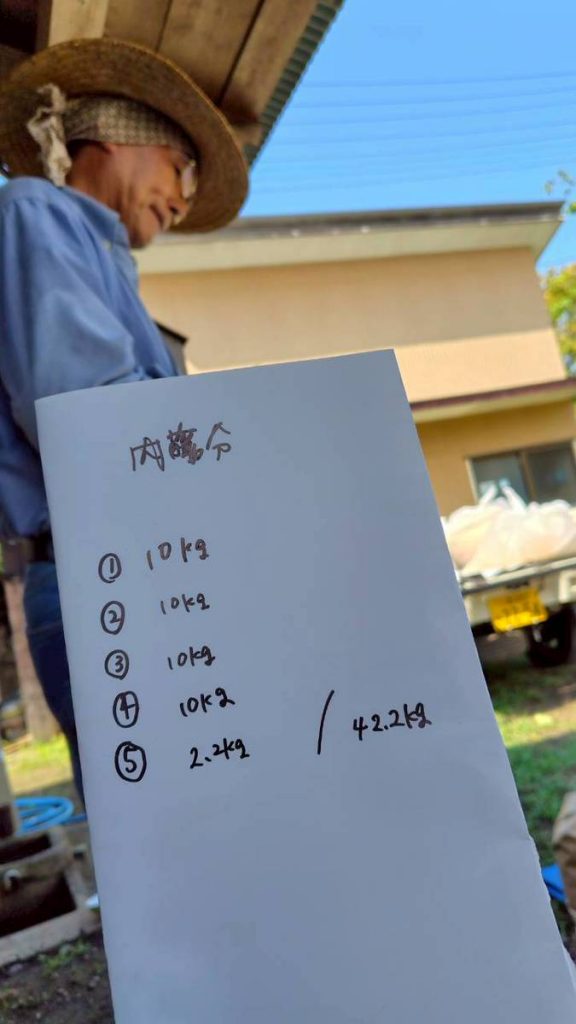

🔷2025/9/17 内藤さん稲の脱穀と籾摺り作業

小田掛け乾燥が少し甘いようだけど都合で内藤さんが脱穀と籾摺りに挑戦した。脱穀機はクボタのハーベスター。20年前に小麦の脱穀のため購入した中古機だ。今まで大きな故障がなく小麦と稲の脱穀に重宝している。

約100㎡の区画田に小田掛けしてある稲小田棒2本。脱穀はあっという間に終わってしまった。米の空き袋に少なめに入れて3袋取れた。すぐに半兵衛炭焼塾へ運び家庭用のミニダッブで籾摺りをしました。

内藤さんのお米の収量は42.7kg随分取れましたね。すこし乾燥があまかったので日影干ししてから精米する様お話ししました。

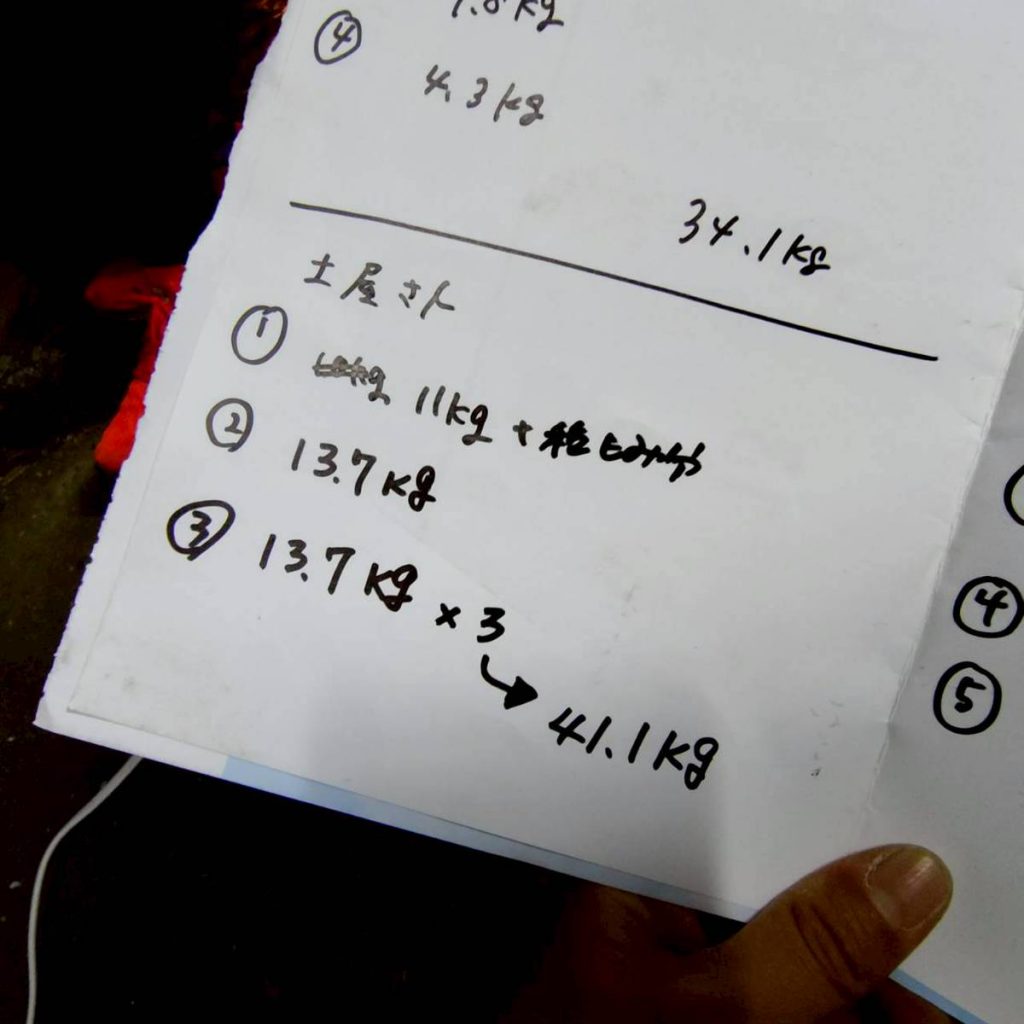

🔷2025/9/17午後 土屋さん稲の脱穀作業

脱穀時の米の水分は15%以下が良いのだが測ると少し多め、脱穀後自宅で干すとのことで脱穀した。脱穀した籾は三袋に同量に入れて持ち帰り自宅で計量すると1袋18.8kgあり3袋で56.4kgあったそうだ。籾摺りして米の計量をすれば籾殻の占める割合が分かるので良い資料になる。

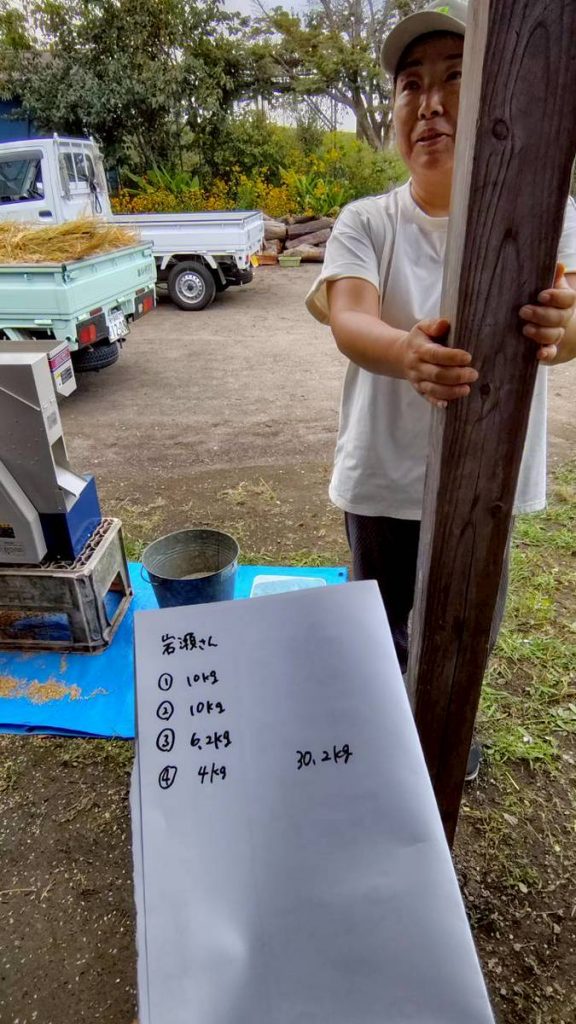

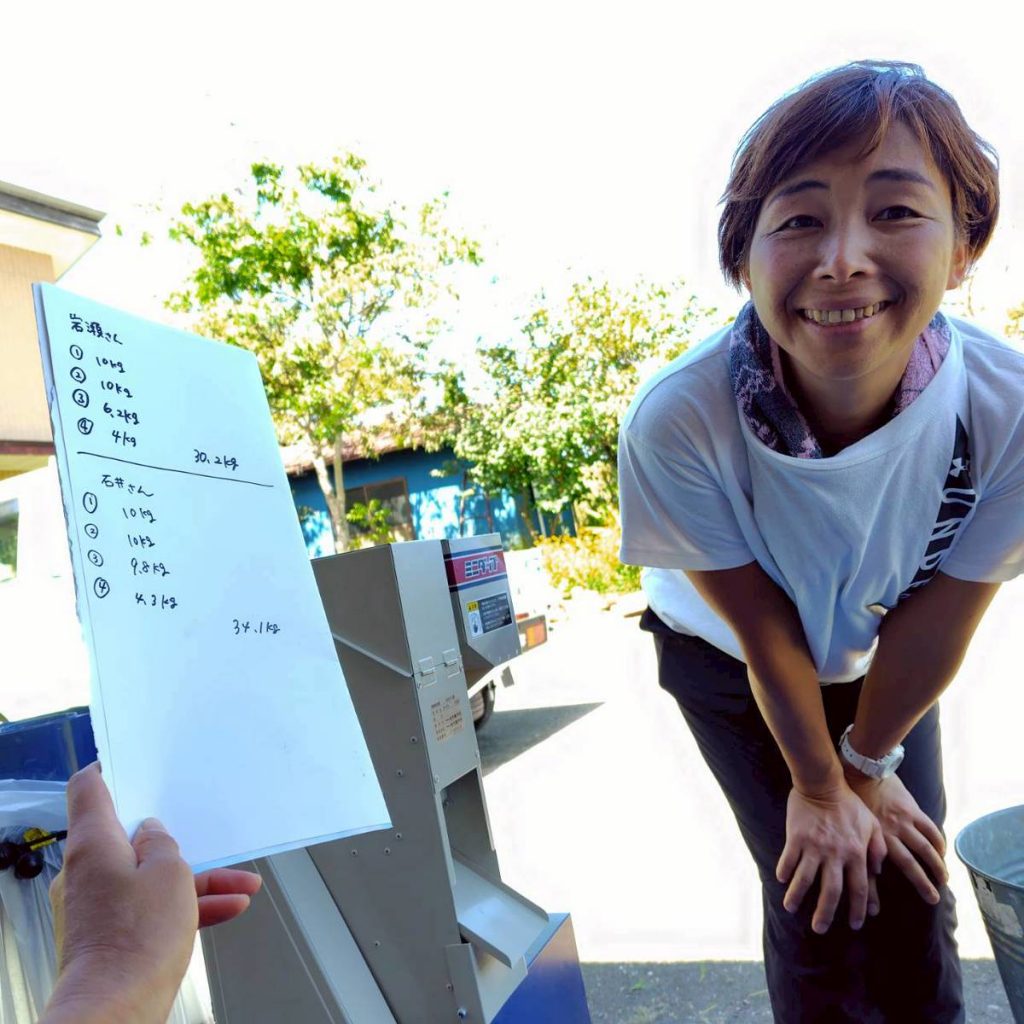

🔷2025/9/18 附田さん・岩瀬さん・石井さんの脱穀と籾摺り作業

今年の脱穀時期は連日晴天に恵まれ籾の乾燥状態は丁度良い状況になった。午前中附田さんと石井さんはお互いに助け合って脱穀をした。脱穀前に機械使用の注意事項を説明し事故の無いよう対応し、先ず附田さんマイ田んぼの小田掛けを稲束を外しながら脱穀した。次いで石井さんの小田掛け外しごいをした。

脱穀終了後、附田さんは籾摺りをし、石井さんは脱穀した稲わらを大束に束り家で使うとのことで車に積んで持ち帰った。関取は昔の品種で稲の茎が長い当時は藁文化の時代で、家畜の飼料や生活用品にほとんど使われていたのだ。持ち帰らない参加者の稲わらはマイ田んぼ隣接空き地にいなむらに積んだ。

仕事の都合で岩瀬さんは15時から脱穀をし、続いて籾摺りをした。籾摺りが終わると大分涼しくなり、スタッフとともに機械作業の一日だったが事故なく無事終わったことに感謝し喉を潤した。

🔷2025/9/20・21~9/27 燃料を自分で作る炭焼き体験(その4)

田んぼは稲刈りから、脱穀・籾摺りと進み自分で育てたお米を皆さん堪能されています。

さてさて、お米作りとあわせて行われる炭焼き。今回は第4回目で赤窄さん、土屋さんで行われました

炭焼き工程、順調に進んでいたのですが1日目後半なかなか窯の中の温度が安定せず…。

それにより、2日目に行われるネラシ(炭を硬くする工程)が始められたのが17時半。その日の工程が終了したのが21時と遅くなりましたが、土屋さんがお米をモチーフにした竹灯籠などを飾って下さりとても心躍る時間となりました。

また炭焼きと並行して待ち時間に籾摺りを行い、秋の虫の音色にも癒されました。

炭火を使ったお料理の話をしながら窯出し。竹やカシ、杉など綺麗に出てきてくれました。

🔷2025/9/20 赤窄さん関取米脱穀作業

20日午後赤窄さんが炭焼き体験の合間を縫って脱穀をしました。赤窄さんの区画田はぬかる部分が多く浮草が大発生し田植え後は稲の葉がかろうじて水面に顔を出す程度で生育が心配されたが、やはり稲は水稲だ、水に潜るほどに植えても活着すれば元気に育つ。心配されたのは浮草で太陽光が水面下に届かないことだったが最終的には杞憂に期した。小田棒にはたわわに実った稲穂が垂れていた。赤窄さんは稲わらも大事に使うそうですべて持ち帰った。本当に嬉しいことです。

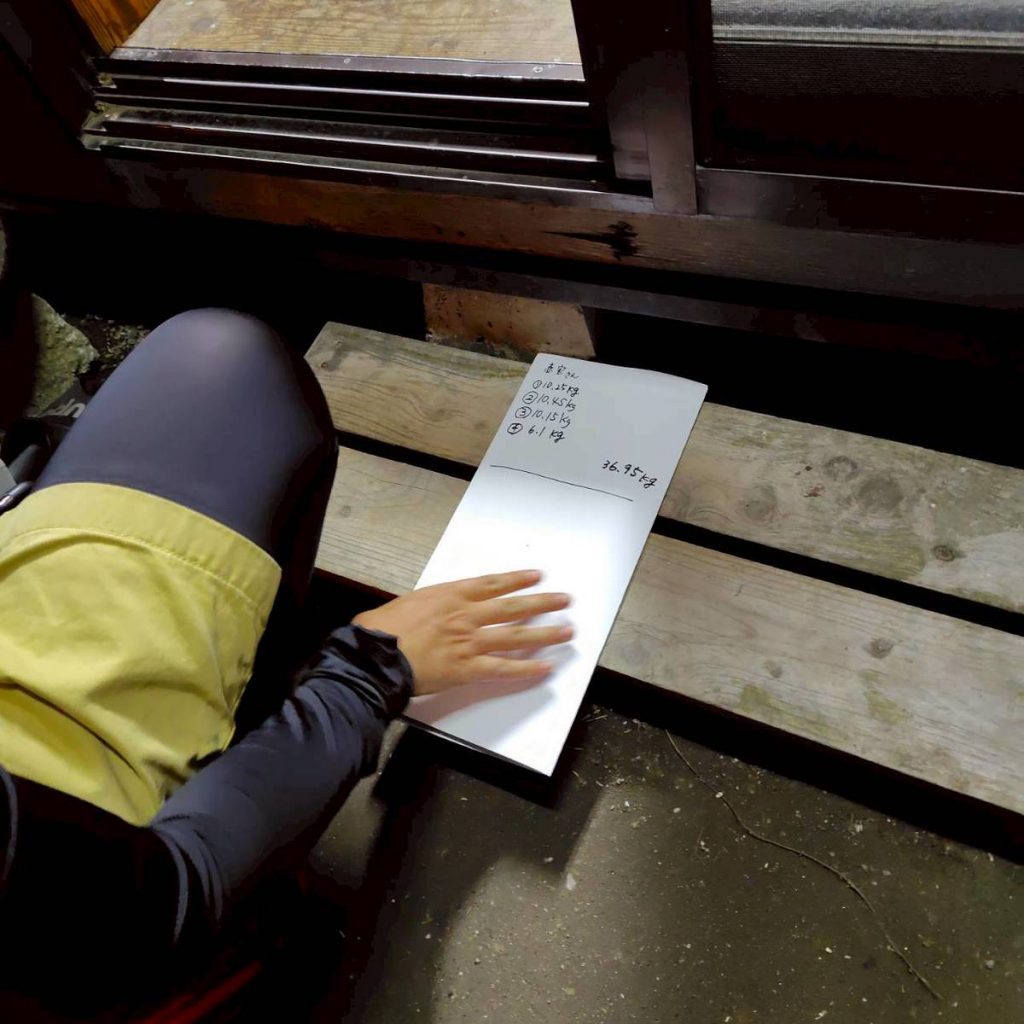

🔷2025/9/21 石井さん・土屋さん・赤窄さん籾摺り作業

午前中石井さん、午後土屋さん・赤窄さんが籾摺りをしました。家庭用の籾摺り機なので能力は大分低いのですが、30分もすれば30kgの籾摺りが出来ます。排出口から新鮮な玄米が出てくると炎天下での草取りなどの辛さが吹き飛んでしまう様でした。

🔷2025/10/5 鈴木さん籾摺り作業

ご都合で遅れていた鈴木さんが最後の籾摺りに来ました。実家でも田んぼの一部をマイ田んぼにして稲を育てていたとのこと今回の体験は原点に戻って稲づくりが理解できたので今後の自分の進む道に活かせていきたいとのことでした。玄米の収穫は事前に実家で来年栽培する種籾分を除いたので37kgでした。

🔷2025/10/12 究極の田舎暮らし収穫祭開催

10/9には台風22号が八丈島を直撃し大災害となり、続いて23号の前触れで収穫祭の前日は雨降りとなった。しかし12日は何としても開催すべくテントを設置したり餅つき道具の運び入れ等々入念に準備をした。こうした心がけが神様に通じたものか収穫祭当日は晴にこそならなかったが終日曇のイベント日和に恵まれ早朝から会場づくり。9時からミーティングが行われ参加者一同事故なく楽しい収穫祭となることを誓いました。

その思いが通じたのか12日は終日曇りの天気となり、お昼前には一時太陽が顔を出す好日となった。感謝、感謝。

参加者が集合した9時過ぎから会場の一角では小糸在来大豆のもぎ取りが始まった。いわば枝豆として茹でてたべるのだ。昨年と同様今年も猛暑が9月に入っても長く続き小糸在来大豆の生育を阻害し実付きが悪かった。何とか30本ほど抜き取り皆でもぎ取り塩茹でした。味はとても良く小糸在来大豆の甘さに舌鼓を打った。

何といっても収穫祭のメインは餅つき大会だ。臼と杵を使って餅をつく。もち米は究極の田舎暮らしのスタッフが隣接水田で栽培した「まんげつもち」だ。「まんげつもち」は天皇陛下も宮城の水田にお手植えされ、秋の儀式には収穫したお米を使われているのだ。

餅つきは広場の真ん中に置かれた臼に蒸かし終わった2升の「まんげつもち」を入れ、先ず5本の搗き棒で手早く搗きこねまわす。次いで小杵三本で時計回りに1本づつ搗き下ろす。昔の大人たちは興が乗ってくると「とってんたんねぇ」「とってんたんねぇ」「とってんたんねぇ」と調子を合わせて搗いていた。ほぼ餅が搗き終わると、大杵1本で小手取りを相手に1本づつ搗き下ろし、餅の形を整え水を張ったボールへ移し一口大に絞り切り器に入れ、用意されている餡子や黄な粉、納豆、大根おろしなどを付け食べた。豚汁も出来上がって、豚汁にお餅を入れて食べたりもしていた。

二臼目は解凍ヨモギを入れ同様に搗いた。緑がとてもきれいでおいしかった。三臼目は食べきれず丸餅にしたり、ノシ餅にしたりしてお持ち帰りいただいた。

お餅でお腹がいっぱいになった頃、今年の究極の田舎暮らし参加者から体験で得たもの、さらなる飛躍に想うことなどを発表頂いた。発表された方からはお米づくりの大変さと自分の力だけでどこまでやることが出来るか身をもって理解できたこと、理にかなった米づくりがなされていること、可能であればマイ田んぼを見つけ稲づくりをしてみたいことなど嬉しい発表がありました。参加者発表後、田んぼマイスター初期のころから参加し、景色の良い清和の地でお米づくりと小麦を栽培しパンを焼きたいと移住した「季節ノ酵母ぱん日日」川田さんから「なぜこの地へ移住し稲や野菜づくりとパン焼きをすることになったのかお話をしていただきました。参加者の皆さん有難うございました。

収穫祭の終盤は、参加者のお一人鈴木さんのチェロ演奏が資料館で行われました。静かな田園に奏でるチェロの音を生演奏で聞くことが出来たのはとても幸せでした。鈴木さんの属するアンサンブルは今年も9月22日に市原市民会館小ホールで演奏会を開催するそうです。是非応援にお出かけください。

13時に収穫祭全工程が終了し、後片付け後炭窯下の田んぼでトラクターの耕耘作業体験をしました。究極の田舎暮らしでは、鍬・鎌だけの稲づくりがテーマで開催されましたが、別の視点で農機具の機械化の一部をしばし体験していただくことも大切かと考え行いました。初めて乗る方ばかりでしたが、いつも車を運転しているので感覚はすぐ掴めたようでした。

名残惜しむ記念写真‼

- hanbee

- inakagurashi

- kamazukuri

- kamazukuri

- kamazukuri1

- sumitaiken

- sumitaiken-2

- sumiyakiki

- yokofuntouki

- hanbee

- inakagurashi

- kamazukuri

- kamazukuri

- kamazukuri1

- sumitaiken

- sumitaiken-2

- sumiyakiki

- yokofuntouki