南田よう子の炭焼き奮戦記

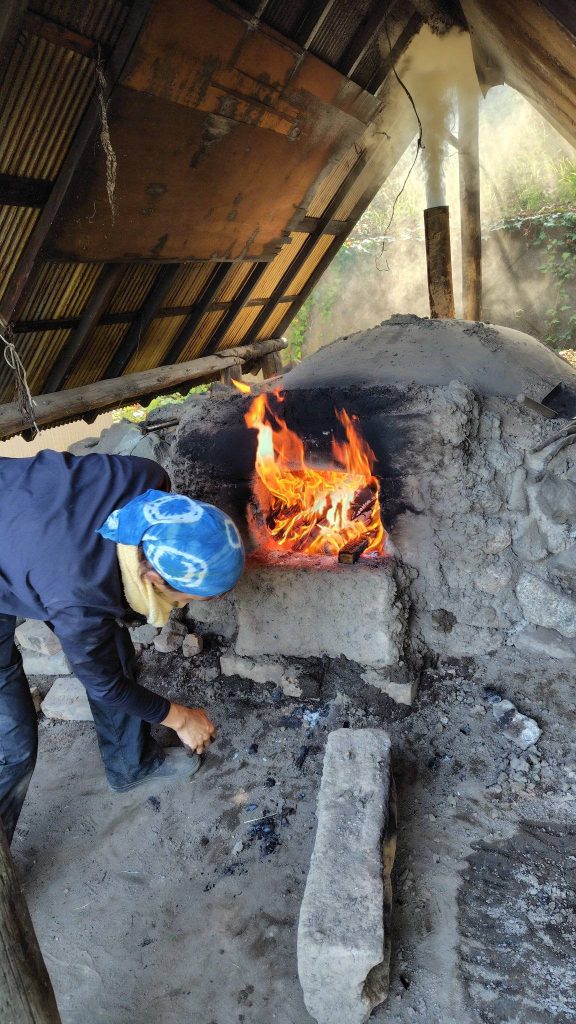

2026/2/21 本窯檜炭焼アブリ作業

弟子の南田よう子です。

少しずつ寒さが和らぎ、心地よい一日。

さてさて、今回は近隣の方から沢山のご寄付を頂きヒノキで炭焼き。

ヒノキ炭は私のお気に入りの一つで火付よく、とてもいい香りがします。

今年度の田んぼマイスターの参加者さんやお友達が炭焼き見学に駆けつけてくれ火入れ開始!

また炭窯にいる猫のトラちゃんもずっと見守ってくれていました。

夕方になると冷え込んできましたが、火にあたりながら語らい。炭焼きはとても素敵な空間を提供してくれます。

2026/2/2 炭木を持ち込み炭焼きに挑戦‼

弟子の南田よう子です。

先週末は社会福祉法人木更津大正会、学童保育「土曜学校」の保護者のパパさん3名で炭焼き体験がされました。

「土曜学校」では、木更津市郊外の里山で自然体験学習が行われています。

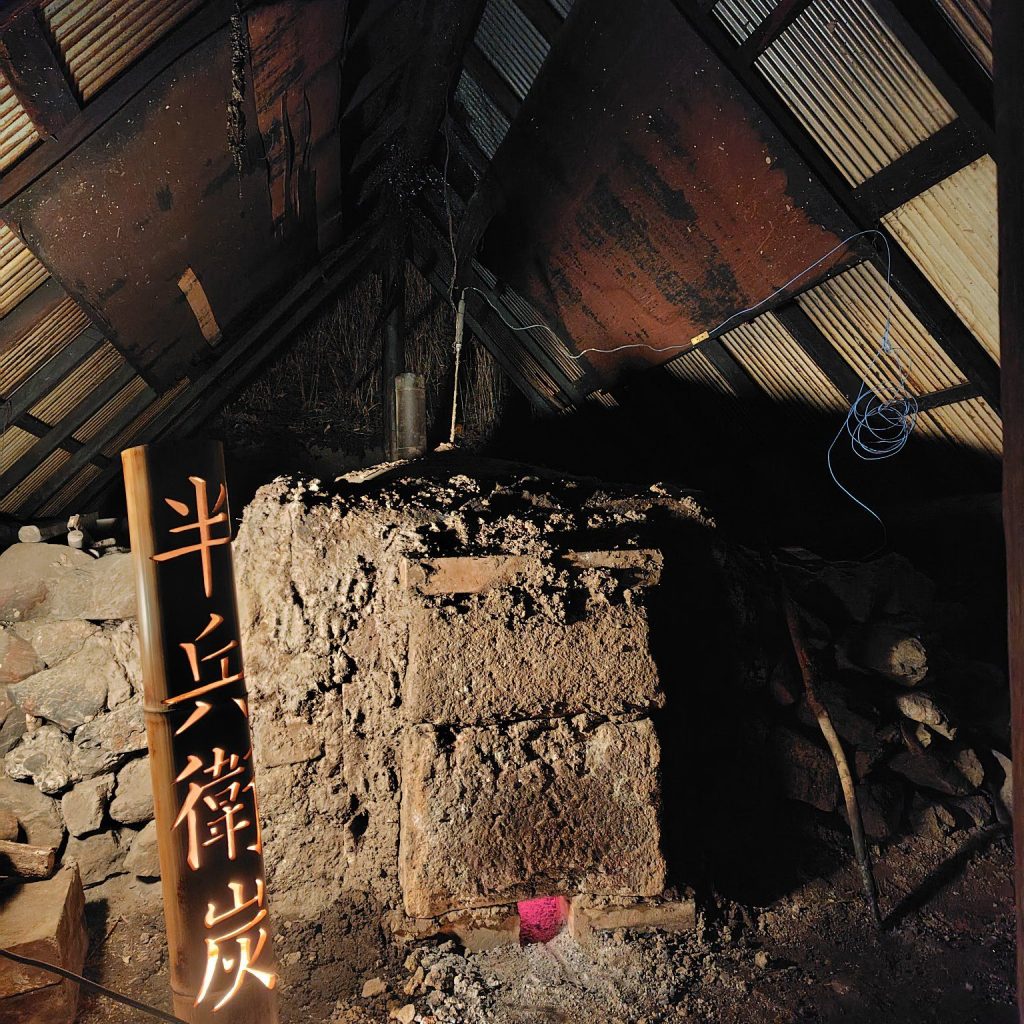

『土曜学校で炭が使えるよう自分達で炭を作る』をコンセプトに里山敷地内の木々を自ら調達し数回に分け、半兵衛炭焼塾に木々を運搬して下さいました。

日頃からパパさん方々で里山整備など活動がされているとのこと。そのため、今回参加頂いた3名のパパさん、とても息が合っておりスムーズなスタートをきりました!!

窯の中で木の立て込みを終え、窯の中を暖め空気の流れを作る「あぶり」の作業を開始!順調かと思いきや…。

窯口で火を起こしますが、窯口で酸素を使いきるため、通常は窯の中に立て込んだ木々には火が燃え移らないようになっています。

しかしながら、なんらかの影響で窯の中の木々に火が灯ってしまい、窯口から煙が逆流(バックファイヤー)してきてしまいました。

木曽野師匠より状況判断しながら迅速な対応で、なんとか軌道修正。1日目の作業はハラハラで終了しました。

2日目の「ネラシ」の作業は17時より開始。

大分遅くずれ込んでしまいましたが、パパさん焚き火で火を灯しながら遅くまで対応頂きました!!

窯出しまでドキドキ。

「土曜学校」の子ども達に素敵な炭が届きますように

2026/1/22 本窯251窯目の炭焼きに挑戦

弟子の南田よう子です。

先日の体験者さんの炭焼き翌日、本窯(大きな窯)で炭焼きする準備がようやく整い炭焼きを開始しました。

体験者さんの炭焼きでは時間がかかった分、綺麗な金属音のする炭が出来上がり大変喜ばれていました。

さて、

今回の本窯で炭焼きに使用する木々は、沢山の方のご協力やご寄付により実施に至り大変感謝しております。

また木曽野師匠と山の斜面の道なき道を作り、木の伐採や運搬も行いました。

炭焼き1日目のあぶり作業では、以前炭焼き体験をして下さったご夫婦が炭窯に顔を出して下さりお手伝いまでして頂き順調に進みました。

2日目のたきこみ作業では、窯の中の空気の流れを上手く持続することが出来ずバックファイヤー(窯口から煙が逆流してしまうこと)が起きてしまい、木曽野師匠にご指導頂きながら軌道修正し進むことが出来ました。

江戸時代の炭焼きをイメージしながら、なるべく現代機器に頼らず、煙の色や匂いを五感で感じ自分の感覚で!と意気込んでいましたまだまだ感じとれない部分多々。

ですが、炭焼きの独特の煙の匂いはなんだか安心します。

炭焼きを以前されていたという東北地方の方が炭焼き中にふと立ち寄って下さり、記憶には五感が残るのだと改めて感じました。

さて炭焼き開始から5日目。

ようやく全ての口を塞ぐ止め窯。

夜に作業をしていると雪が降り、本日炭焼き合間に竹林伐採にいった竹にうっすら積もっていました。

2026/1/12 夜中2時よりネラシがスタート、抜群の冷たさ

弟子の南田よう子です。

連休に体験者さんの炭焼きがありご一緒させて頂きました。

趣味でお茶を嗜まれているようで、今回はその為のお茶炭作り。木は自ら伐採されたものを持参して下さいました。

木々に携わる職人のお仕事をされているとのことで、縄の括り方や窯の中への木の建込み、ベド(粘土)の練りなど丁寧で素早い動き。

お話を伺いながら様々な視点から多くを学ばせて頂きました。

1日目は順調に終了し2日目の炭を硬くするネラシの工程へ…。

炭焼きは天候や時期によって必ずしも同じように進むことはないため なかなか先が読めないことも面白さの一つ。

今回は今までの経験にない、3日目の夜中2時よりネラシがスタートました。

とても熱心な体験者さんで夜中の作業も「やります!」とのことで寒さが厳しい中、一生懸命取り組まれていました。

素敵なお茶炭に出会えるのが楽しみです。

2025/12/28 鹿野山常盤台で炭木の伐採

弟子の南田よう子です。

大きな窯での炭焼きに向け、木を立て込みしています。

カシの木とマテバシイで炭焼きを行う予定。

カシの木は細くてもとっても重いため、指を挟んだりすると怪我につながってしまいます。慎重に薪割りをし、前回伐採した木々の立て込みは終わりました。

ですが…

まだまだ軽トラック2台分の木々を伐採しなければなりません。大きな窯で炭焼きをするには木々が1トン必要になります。

そのため、本日も山へ伐採に。伐採した木々の枝をはらい、金矢で薪割り。炭焼き開始までもう少し!

2025/12/9 迫力満点、崖にあるカシの木を伐採

弟子の南田よう子です。

冬は炭木になる木の伐採時期。

今回はいつもご支援を頂いている場所で『カシの木』の伐採に向かいました。

炭木になる『カシの木』は崖付近に良質な木々が多いとのことで、ロッククライミング並の崖で伐採を開始しました。

木の倒れる方向を木曽野師匠が確認し伐倒。崖下に伐採された木々の枝を払い、1メートル大に玉切りをしました。

『カシの木』は細身ながらとっても重く崖下からの運搬はかなりハード。崖を昇降するのがやっとの場所。どう持ち運ぶが…。

伐採翌日、スーパーマンが駆けつけて下さり崖下からは滑車とロープを使って運び上げ、運び上げた場所からさらにトラックまで背負い担ぎ工夫しながら運搬。

山での木の伐採は大きな機械が入ることが難しい場所。効率は求めることは難しいけれど、少しずつ丁寧に運び上げる。

【炭焼きの7割は木の準備】

運んだ木々は薪割りしたりと炭焼きまでは時間がかかりますが、江戸時代に炭焼きを教えてくれた「常盤半兵衛」さんや木曽野師匠の教えを大切に頑張ります。

2025/11/25 体験窯と本窯から同時に煙が出たよ

弟子の南田よう子です。

今回、体験窯(小さな土窯)で土屋さんが中級コースで炭焼きに挑戦されました。

本来体験では2日間で止めが窯まで出来るよう、窯の中に入る空気量を調整し炭化速度をはやめますがそれをあえて行わず、3日間かけゆっくり炭化作業を行いました。

中級コースなので木曽野師匠からの助言を殆ど受けず、今までの経験をもとに一人で実践。また炭焼きに使用する木々は前もって準備して下さり、全工程を実践されました。

私も土屋さんと並行し本窯(大きな土窯)で炭焼き。2つの窯を同時に稼働するのは、私は初めて。2つの煙突からモクモクと勢いよく煙が見られました。

今回『あぶり』や『たきこみ』の工程で木々の種類を変えて行うことの重要性を土屋さんと共に学び、じっくり時間をかけ実践。

炭窯小屋に遊びに来てくれた鈴木さんが薪割りをして下さり、本当に助かりました。

炭化管理が一息つき炭焼き小屋から近くの九十九谷公園へ。雲海に朝焼けにパワーチャージ。

土屋さんは止め窯まで無事終了しました!

2025/11/5 本窯で杉の木の炭焼きに挑戦

弟子の南田よう子です。

いつの間にか景色か色付き始め、炭焼きのシーズンに突入です。

炭焼きの7〜8割は木の準備。

大きな窯(本窯)で炭焼きを行うには1トンの木々が必要になります。

今回は杉の木をご寄付頂き、杉の木を使って本窯で炭焼きを行います。杉を薪として使うとすぐに火が灯りますが、炭として使用する際も火付がよく、とても使いやすいため私自身重宝しています。

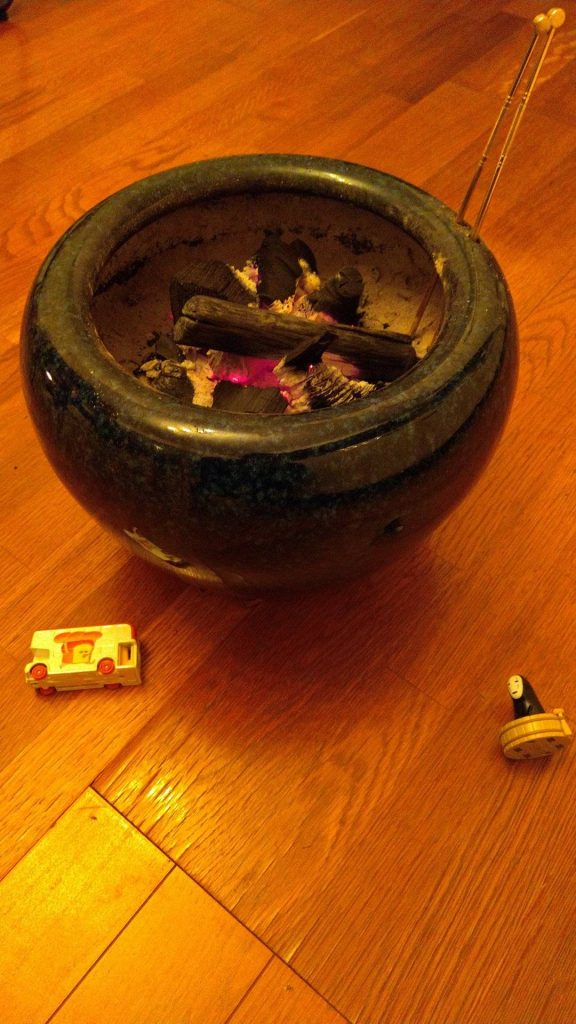

寒くなるこの時期、火鉢で室内を暖めその炭火で調理するのもおすすめです。

さてさて準備ですが、60cm台に玉切りされた杉の木を薪割りで一つずつ割っていきます。段々とコツもつかめ『パリン』と割れると心の中でガッツポーズです!

2025/10/12 究極の田舎暮らし お米作りと炭焼き

本日は待ちに待った収穫祭。

田んぼで育てた結の精神で、会場作りから始まり旬の枝豆を堪能しつつ、もち米の『マンゲツモチ』を蒸して臼と杵でもちつき。

かけ声にあわせ、合いの手を入れながら極上のおもちに。豚汁や蒸しさつまいも、そして皆様と育てた『愛国米』『関取米』の食べ比べ。

汗を流し、自分で作り上げたお米やおもちは別格!

食事の後は田んぼマイスターから清和の地に移住された川田さんのお話。とても貴重なお話を聞くことが出来ました。

またマイスター参加者の鈴木さんよりチェロのコンサート。癒しの時間となりました。

まだまだ続く濃密な時間。最後はトラクター試乗体験で締めくくり!

お米づくりと炭焼きを通して皆様からの学びを共有し『究極の田舎暮らし』体験が完結されました。

2025/10/4 鑑賞炭づくり

弟子の南田よう子です。

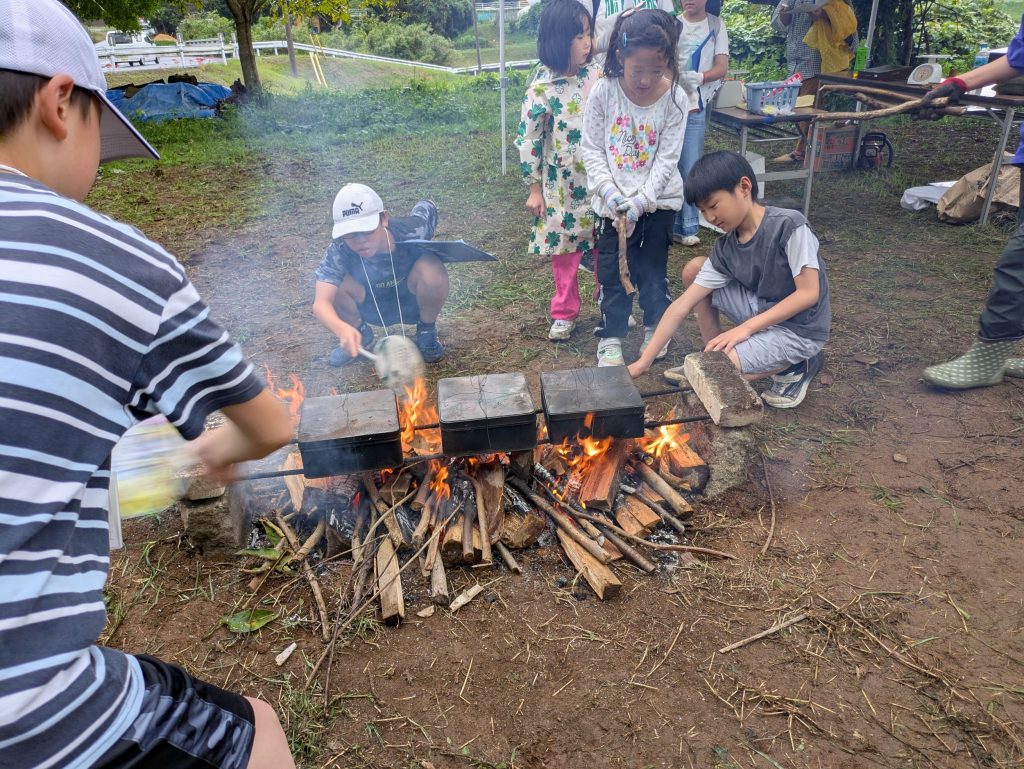

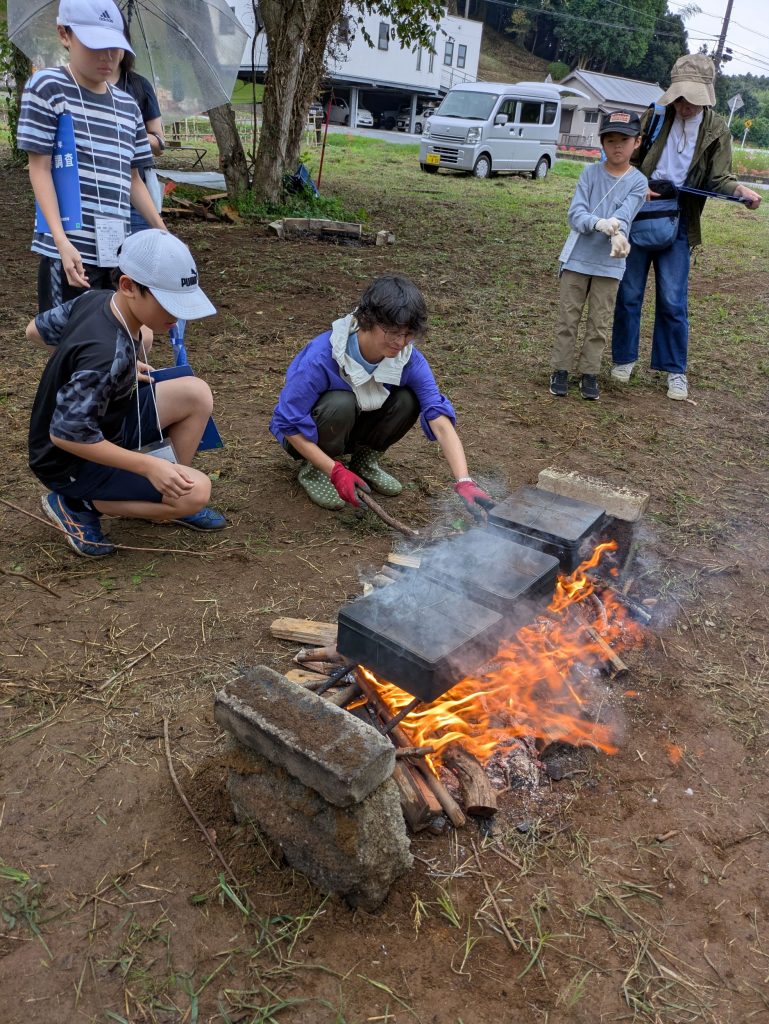

10/4は木更津市で行われた「さとやまアドベンチャー」(木更津市公民館連携事業)の鑑賞炭体験コースを木曽野師匠が担当されました。

鑑賞炭はお菓子等の缶を使用して、木の実や竹などを缶に入れ火であぶることで炭を作ることが出来ます。

参加された小学生は「お花も入れてみる!これは炭になるのかな?」と散策しながら材料を集め、炭になる前後の長さや重さを測りました。

薪に火をつける際は小枝や杉の葉を着火剤にしマッチを使って上手に火を起こしていました。薪に火がつくと子どもたちは大はしゃぎ!うちわであおいだり、薪を出したりしながらお菓子の缶のすき間から出てくる煙も観察。しっかりメモし楽しく学んでいました。

お菓子の缶のすき間から煙が出なくなると炭化終了のサイン。みんなとドキドキしながら缶を開け「出来てる!軽くなってる〜キレイ」と目を輝かせていました。

2025/9/27 究極の田舎暮らし お米作りと炭焼き

田んぼは稲刈りから、脱穀・籾摺りと進み自分で育てたお米を皆さん堪能されています。

さてさて、お米作りとあわせて行われる炭焼き。今回は第4回目で赤窄さん、土屋さんで行われました

炭焼き工程、順調に進んでいたのですが1日目後半なかなか窯の中の温度が安定せず…。

それにより、2日目に行われるネラシ(炭を硬くする工程)が始められたのが17時半。その日の工程が終了したのが21時と遅くなりましたが、土屋さんがお米をモチーフにした竹灯籠などを飾って下さりとても心躍る時間となりました。

また炭焼きと並行して待ち時間に籾摺りを行い、秋の虫の音色にも癒されました。

炭火を使ったお料理の話をしながら窯出し。竹やカシ、杉など綺麗に出てきてくれました。

2025/9/14 究極の田舎暮らし お米作りと炭焼き

ついに稲刈りがスタート!!

台風や小動物がお見えになったりと、自然との共存で学ぶことが多々。生き方を考えさせてくれる田んぼ。仲間と助け合いながら会話も弾みます。

稲刈りは大変だけれど、それ以上に得られる多くの価値が。

小さな田んぼで大型機械に頼らず田んぼは出来る!!生きていくスキルは実践すると自信にもなります。小田掛けしてあるこの風景は本当に素敵です

2025/8/23 究極の田舎暮らし お米作りと炭焼き

田んぼでは稲の受粉が終わり来月には稲刈りがやってきます。炭焼き工程で採取される木酢液を噴霧したところ、お米を吸ってしまうカメムシが少なくお米が立派に育っています!

さてさて、お米作りとあわせて行われる炭焼き。今回は第3回目で石井さん、岩瀬さん親子で行われました。

熱中症アラートが連日出され、とても暑い中での炭焼きとなりましたが薪割り・火燃し・マシュマロあぶり等休憩をしながら楽しく行いました。

親子で参加された岩瀬さんは夏休みの自由研究に炭焼きの学習をされ、薪割りもとっても上達していました!地域の木々から炭をつくり、炭を活用して調理したり粉炭を畑に撒いて土壌改善したりと炭は様々な循環につながります。

2025/8/9 究極の田舎暮らし お米作りと炭焼

田んぼでは稲がスクスクと成長し、長いものでは肩くらいの高さに育ってきました。これからは穂の受粉が始まるためしばし田んぼ内へは入らず畔からの観察です。

さてさて、お米作りとあわせて行われる炭焼き。今回は第2回目で内藤さん附田さんのお二人で行われました。

暑い中取り組まれましたが、そよ風が癒しを与え息の合ったコンビネーションで工程を進み途中ハンモックで休憩したり七輪で炭に火を起こしたりと、とても心地のよいひととき〜

今回の炭焼きでも江戸時代、君津の地に実在した半兵衛さんの歴史や炭を作ることが自然の循環につながることなども学んで頂けました。

作った炭でバーベキューすることを想像しながら窯出し!金属音の奏でる綺麗な炭が沢山出てきてくれました。

2025/7/10 初めての炭焼き、初めての農村、澄んだ青空に感動

弟子の南田よう子です。

先日、都内在住の方が炭焼き体験をされました

炭の展覧会に行かれる程、炭の魅力を感じられているとのことで炭がどのような過程で作られているのか学びたいとのことで体験に来て下さいました。

初めての鍬・斧を手にされ、木曽野師匠の指導で器具を使いこなし『パーン!』と見事に薪割りをされ喜びのハイジャンプ!

初めての鍬・斧を手にされ、木曽野師匠の指導で器具を使いこなし『パーン!』と見事に薪割りをされ喜びのハイジャン

普段の生活環境とは異なる風景に癒されたようでハンモックでひと休みしながら丁寧に工程を進まれました。800度近くと高温になる窯が冷めるまで待ち、窯出しするまで後少し。どんな炭に出会えるか楽しみ

2025/7/5半兵衛炭焼塾の❁ひまわり畑❁

大人も子どもも楽しめる迷路になっています

これから見頃です

お近くに来られた時には是非ともご覧下さい

2025/6/27 半兵衛炭焼塾主催【究極の田舎暮らし お米作りと炭焼き】

田んぼでは苗と共に、雑草も育ってきています。雑草が増えてしまうと、苗への栄養供給が少なくなってしまうので雑草の除去が必要になります。究極の田舎暮らしでは、農薬は使用せず、昔ながらの方法で実践中。

究極の田舎暮らしに参加されている皆様、日照りの強い時間を避け心地よい汗を流されています。

手作業はもちろんのこと、状況に応じて博物館級の田打車を使い雑草を抜きとっています。

今年の田んぼには藻が多く発生していますが、こちらの藻が自然のマルチになっているようで藻が生えている所の雑草は少ないように感じます。

第1回目に行われた鈴木さんの炭焼きでは金属音のする素敵な炭が出来上がりました

炭焼きでは都内からの見学者さんも見え、一緒に薪割りをしたりと究極の田舎暮らしに興味を持っていただけさらにやる気スイッチが入ります!

2025/6/16 半兵衛炭焼塾主催【究極の田舎暮らし お米作りと炭焼き】

2週間程前に田植えをしてから、苗が少しずつ成長してきました

さてさて、お米作りとあわせて行われる炭焼き。今回は4グループにわかれ、第1回目は鈴木さん。

鈴木さんは炭焼きの経験があります。以前行った工程を振り返りながら丁寧に実施され、『雨・強風・晴れ』と天候がコロコロ変わる中、無事2日間の工程を終えることが出来ました。

1週間後の窯出しではどんな炭が出来るのか楽しみです!

2025/6/1 伝統の稲づくりに挑戦

半兵衛炭焼塾主催

【究極の田舎暮らし お米作りと炭焼き】

本日は皆さんと苗取りから始まり、田植えを行いました。

天候にも恵まれ、心地よい空間

みんなで苗取りのコツをつかみ、田んぼに線を引き、いざ田植え!

お互い協力しあいながら無事田植えまで終えることが出来ました

ご褒美はさなぶり(早苗振舞い)‼

2025/5/4 土窯半兵衛さんもびっくり‼

弟子の南田よう子です。

本窯での炭焼き4日目、炭窯内では炭化が進んでいます。煙の色・匂い・温度など自分の感覚に落し込み観察しています。

そんな中、本日は竹灯籠を作成されている炭焼き同期の土屋さんが素敵な竹灯籠の演出をして下さいました。

半兵衛さんもびっくりされているのではないかと思う位、感動の輝き。

急遽、近隣の方を招き炭焼きと竹灯籠の演出を楽しんで頂きました

炭焼きを通して様々な繋がりが生まれ、自然への学びも深まります。

次の工程は炭を硬くする「ねらし」。煙の色や温度を引き続き観察していきます!

2025/5/1 田んぼで苗代種蒔き、本窯で炭焼き、田舎暮らしも忙しいぞ

弟子の南田よう子です。

半兵衛炭焼塾主催の「究極の田舎暮らし〜田んぼと炭焼き」にて、先日参加者の方と苗代に種まきを行いました。

種籾から苗を育てる方法を学び種まきを行った後は、参加者の方に割り当てられたMy田んぼにて畔塗りや代掻き作業。皆様お互いに声を掛け合い協力しながら、心地よい汗を流されていました

さて私は田んぼと並行して、本窯での炭焼き。ご寄付頂いた木々をチェーンソーや丸ノコを使って炭木用1m、炭焼きに必要な燃し木等15cm大にカット。

木々の準備が出来たら、窯の中へ運搬。とここまでもかなりの時間を要します。

さぁ、大先輩に見守れながら、いよいよ火入れです!

2025/4/20 「究極の田舎暮らし」のイベントが動き出す

弟子の南田よう子です。

3月より半兵衛炭焼塾主催の「究極の田舎暮らし〜お米作りと炭焼き」が始まっています。

「究極の田舎暮らし」のスタートは春の野草摘み。

木曽野師匠より講義を受け近隣を散策し、見て・触って・味わいながら学ぶ。

参加者の皆様と会話も弾み、春の味覚を堪能しながら身近に沢山の食材がありふれていることに驚きを隠せませんでした

さて今月からは本格的な田んぼ。

「究極の田舎暮らし」では、昨年収穫した種籾からで苗を育て田植えを行い、収穫まで全て手作業で行われます。

参加者されている方の中には

・田んぼを既に実践しているが、基礎を学びたい

・学んだことを自分の地域でも行いたい

・田んぼも炭焼きも興味があり参加した

など様々な理由から参加頂いております。

子どもたちのエネルギー溢れる声を聞きながら皆様と汗を流し、心地よいひととき。

カエルのメロディを聞きながら田んぼに炭木作り頑張っていきます!

2025/4/13 テンジョーイを学ぶ

弟子の南田よう子です。

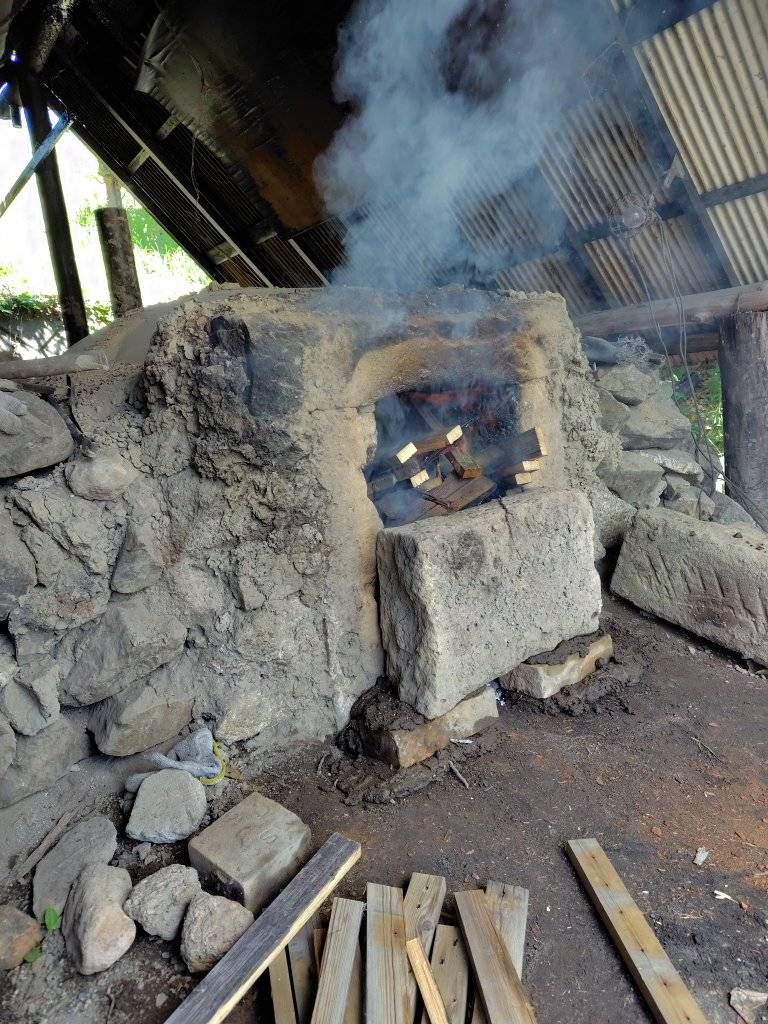

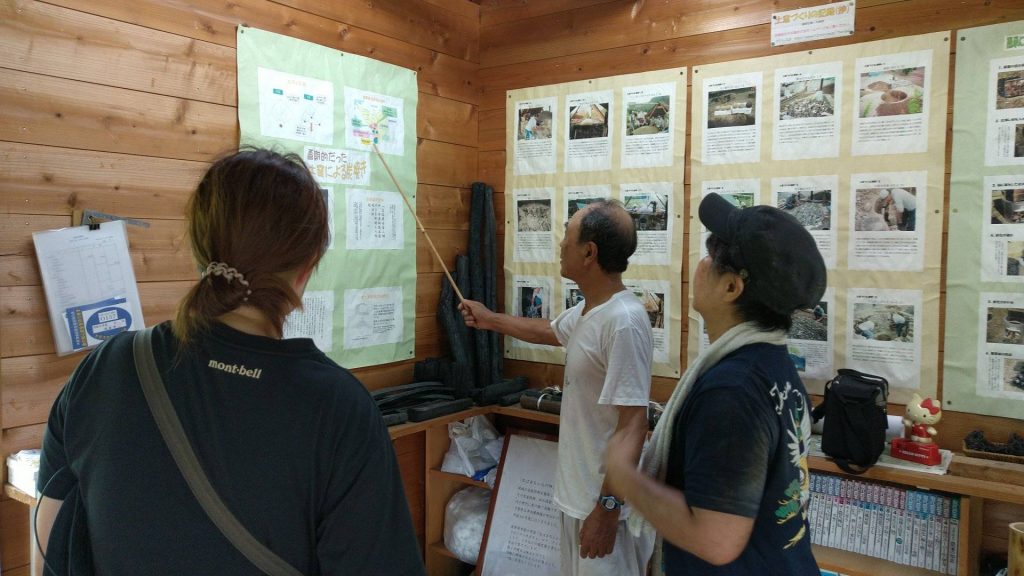

県内各地で炭窯作りが着々と進んでおり、本日は「NPO富里のホタル」で行われている炭窯作りの研修へ。

木曽野師匠は講師として炭窯の天井作りの要となる粘土のチェックや天井作りの実際について指導されました。

その場所で得られる石、粘土、砂などを使い、環境によって炭窯作りの状況は異なるため毎回勉強になることばかり。

多くの方々と共に作業に携わらせて頂き、充実した学び時間となりました。

2025/3/12 炭焼きが出来る環境に感謝

弟子の南田よう子です。

お久しぶりの投稿になってしまいました。

自然の中で活動するにあたり「生きる」とは?と改めて考えさせられ炭焼きを行える有難さを実感していました。

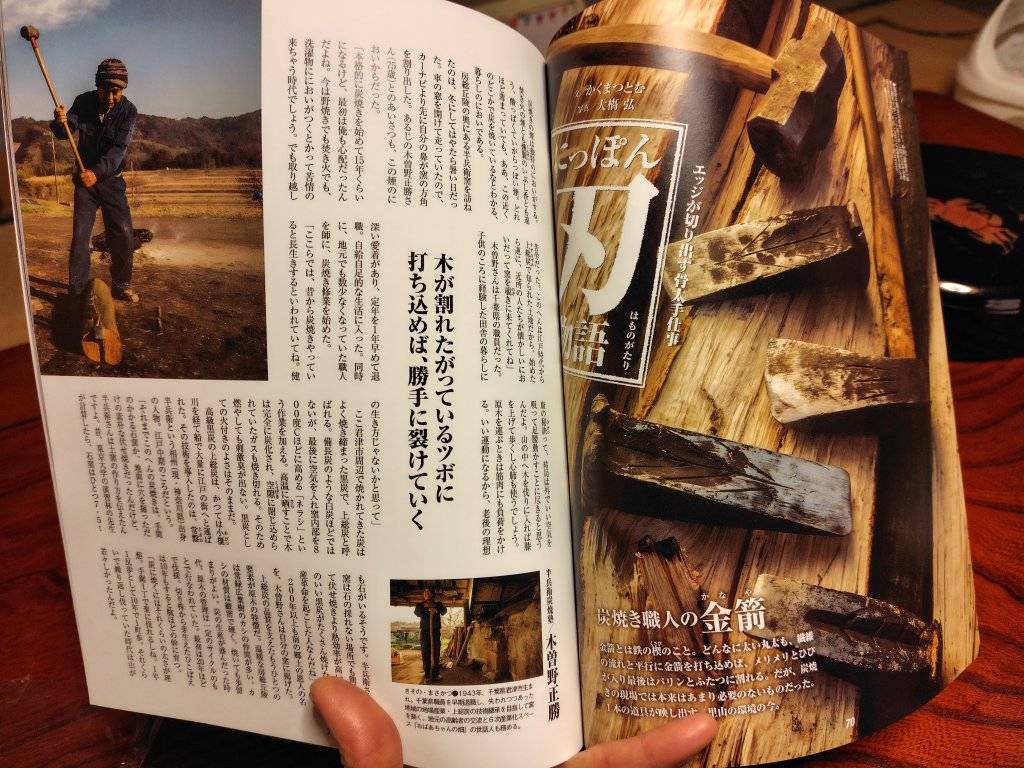

木曽野師匠が掲載された新刊「刃物をめぐる68の物語」を拝読しより強い思いが巡りました。

昔のように山に人が入り、木々を伐ることが減ってしまったため日光が入らず土の中で生きる微生物や動物が必要とする食物も減少してしまっている。

その半面木々も生きている。木々に敬意を払い、炭として活用させて頂く気持ちは大切です。

木曽野師匠から炭焼きを始めた当初お話を聞かせて頂きました。

そんな中炭窯作りをされている「NPO富里のホタル」の山﨑さん、鈴木さんが炭木にと沢山の木々を遠方から運搬して来て下さいました。

本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

薪割りや、丸ノコで木を伐ったりと炭木作りには労力もありますがそれ以上のやりがいがあります。

さぁこれからも体験者さんや本窯での炭焼きに向けて頑張ります!

2025/1/26 家族で炭焼き体験

弟子の南田よう子です。

昨日より秋元さんご家族の炭焼き体験にご一緒させて頂きました。

大変嬉しいことに炭焼きに興味をもって下さり、ご家族での体験です

窯の中へ木を立て込む作業では、ご家族で声をかけ合いながら「ジョウビタキ」という野鳥も応援に駆けつけてくれました!

肌寒く感じる一日目でしたが、アブリや焚き込み作業で無事に炭化の始まる温度まで煙が上昇。

炭焼きと平行して鑑賞炭作りにも取り組まれ、みかんや松ぼっくりなど炭になると見た目や重さにどんな変化があるのか記録を取りながら学ばれていました

炭窯では順調に炭化が進み、窯の中での炎の色や煙の温度や色をみながら2日目のねらし作業へ順調に進みました。

ねらし作業は炭を硬くする工程で少しずつ窯の中に空気を送ります。ねらし作業が終わる頃には、煙突からの煙はほとんど見えなくなりますが、それは炭化終了のサイン。

連日遅くまでの作業になりましたが、ご一緒にさせて頂く中で沢山の学びがありました

窯出しではどんな炭に出会えるのか楽しみです!

2025/1/5 心も体も満たされた炭焼きの一年が過ぎた

新年明けましておめでとうございます。

弟子の南田よう子です。

新年初、本窯での炭焼がスタートしました!

炭焼きが出来ることに感謝し、火のパワーで体を温めながら自然の景色に癒される贅沢な日々。

もうすぐ木曽野師匠から炭焼きを教えて頂いてから1年。

炭焼きを通して常盤半兵衛さんの偉大さ、君津市清和地区の歴史、現状の山林など多くのことを学ばさせて頂き、自分の行動や意識の変化にもつながっています。

さて、お正月は自分も育てたもち米でお餅をつくり、火鉢であぶって堪能。心も体も満たされ今年も精進して参ります!!!

薪割りをしていたらクワガタ発見しました

2024/12/18 炭焼き作業の7割は炭木の調達だ‼

弟子の南田よう子です。

冬の寒さが厳しくなりましたが日中は心地よい暖かさ。

木曽野師匠をはじめ多くの方々のお手伝いやご支援を頂き炭木の調達。

チェーンソーやノコギリで木を切り、斧やハンマーで木を割り、声を掛け合いながら木を運んだりと気合いの入った運動です。山はデコボコした斜面を登るので足腰鍛えられます!

炭焼きの7割はこの炭木の調達。林業の偉大さも感じる日々です。

2024/11/29 房総のむらに立ち昇る煙り

弟子の南田よう子です。

心地よい天気が続く中、昨日は「房総のむら」にて炭窯天井造り第2弾の工程のため向かいました。

天井の作成には、「粘土・砂の配合」「乾燥状態」「天候」など様々な要因が絡み合い、言葉では説明出来ない感覚での作業。

一筋縄では進まない所に楽しさやワクワクが隠れています

昔は【感覚】や【自然】に向き合うことが日常生活にあり、日々を丁寧に過ごしていたのかなと感じます。

房総のむらで作業をしていると、来館されている方々が「これが、炭窯ですか!!」「あの(鬼滅の刃)炭治郎の炭焼き?」と興味深く見学されていました。

素敵な場所で研修出来たこと、本当にありがたいです。

近日中には日頃からお世話になっている清和地域で木の伐採に向かいます!

気を引き締めて頑張ります。

2024/11/24 炭窯にチェロの音色が

弟子の南田よう子です。

一人でハプニングに見回れた前回の炭焼きでしたが、ドキドキしながら窯出しをしてみると…

金属音の奏でる綺麗な炭に変身してきてくれました!!

炭焼きは窯内に少しでも空気が入り込んでしまうと、酸素と結合して灰になってしまいます。最後に窯を閉じる作業は毎回緊張します。

開けてみるまでわからない炭焼き、それも昔ながらの半兵衛炭ならではの魅力です!

さてさて、本日はNPO富里のホタルの山崎さん・鈴木さん、炭焼き体験同期の土屋さん・鈴木さん、以前炭焼き体験に来てくださった西澤さんがお越し下さいました!

NPO富里のホタルでは炭窯を作られるため今回は細部の打ち合わせ。

打ち合わせに同席させて頂き、本当に勉強になることばかり。

皆さん様々な活動をされておりますが、炭のお話になると色々なアイディアが交錯!!炭焼きを通して広がる輪。とても嬉しいです

そして、炭焼き体験同期の鈴木さんが先日楽器を演奏して下さり、半兵衛炭焼塾が癒しメロディーに包まれました。

2024/11/6 半兵衛窯史上初めての出来事

弟子の南田よう子です。

炭焼きシーズンに突入し一人での炭焼きも少しずつ慣れてきました。

今回の炭木も清和地区でご活躍されている萱野さんに準備して頂き、木曽野師匠と萱野さんにご指導頂きながら実践。萱野さんも炭焼きをされており大先輩です。

順調に火入れを開始し実践しておりましたが「バーン」と途中、窯の前に設置した石が倒れ込み、とてつもなく熱い熱源が目の前に

私の配置ミスで炭窯前に重ねる高宕石が倒れてしまったのです。

木曽野師匠と萱野さんがいて下さったおかげで火傷もせず無事に炭を焼き上げることが出来ましたが、木曽野師匠に「こういったケース、ありました?!」と聞いてみるも「ねぇな」と、史上初の歴史を刻みました。すみません…。

と、この経験を生かしまた次に進みます!!

そして本日は大きな本窯での挑戦!

スウェーデントーチに癒されつつ、炭焼き頑張ります。

2024/10/20 窯のつながりでたくさんのことを学ぶ

弟子の南田よう子です。

昨日より体験窯にて炭焼き実践しております。

今回の炭焼きも清和の萱野さんが炭木を全て準備して下さり、ありがたく実践させて頂いております。

窯の中へ木々を入れ込む作業や薪割りなどは、普段トレーナーもされている千葉さんがお手伝いにきて下さりとても助かりました。

多くの方々の支えに本当に感謝です!!

さて、炭焼き1日目の「あぶり」や「炊き込み」作業。段々と肌寒くなってこの時期、炎の暖かさに癒されます。

2日目の本日は煙の温度をみながらじっくり進む炭化を確認中です。

また本日は炭焼きと平行して、炭窯を作られるNPO富里のホタル会の鈴木さん、山﨑さん、岡田さんと鋸南里山保存会で炭窯を作られる石崎さん、三浦さんが来られ炭窯製作のため研修が行われました。

ミノやツルハシを使い石を削る作業が行われましたが、初めて見ることばかり。楽しい学びはつきません。

2024/9/29 青葉高校鶴見先生名付けの「鑑賞炭づくり」を体験‼

弟子の南田よう子です。

本日は木更津市で行われた「さとやまアドベンチャー」(木更津市公民館連携事業)で木曽野師匠が講師に招かれ、鑑賞炭体験コースに同行させて頂きました。

参加された小学生の中には「炭」のイメージもつかない子もいましたが、いざ体験が始まると親子さんも一緒に興味津々

鑑賞炭はお菓子の缶を使用して、木の実や松ぼっくり等を缶に入れ蓋をして火であぶることで炭を作ることが出来ます。

炭になると体積や重さが変化するため、火であぶる前に重さを計り缶をあぶり出してから起こる煙の変化も一緒に観察しました。

高学年の子ども達は炭化待機中、薪割りも経験し「炭治郎、全集中!!」と初めての薪割りも楽しまれていました。

そうこうしている間に、炭化が進みいざ蓋を開ける瞬間へ!!

ワクワクとドキドキの表情で「すごーい!キレイ」と変化に驚かれていました。

本日は素敵な体験に関われとても勉強になりました!!

2024/8/22 焚き込みの不思議

弟子の南田よう子です。

暑さが続いておりましたが、段々と涼しく?!日の入りも早くなってきました。

炭焼きシーズンが徐々にはじまるため、木の伐採場所の確認や木のご寄付を頂いたりと着々と準備を進めています。

そんな中、「炭を焼いてほしい」と嬉しいお言葉と必要な木々は全てご準備頂き炭焼き、炭焼き1日目が始まりました

本日は風が強かったため、炭窯内ですぐに流体(熱風の流れ)がおき、順調に工程が進みました。

が…

流体がおきてから窯の中の温度がなかなか上がらず…。

窯の中の温度を上げるのに沢山の木々を燃やし熱風を送るのですが、木の種類(針葉樹のみ)を固定していたのが原因だったよう。

木曽野師匠からアドバイスを受け針葉樹と広葉樹を混ぜて燃やしてみるとあっという間に窯内の温度が上昇!

炎の立ち方・勢い・熱風と肌で明らかな変化を感じ、煙がのどに突き刺さる状態に変化。

これは炭化が進んでいる証!!

体感をもって学びが深まる炭焼き。

本当に奥が深いです

炭焼きをするといつも応援に駆けつけてくれる猫ちゃん

炭窯からみえる小田掛けの風景にも癒され力が漲ります!

2024/8/21 一人で判断!そして決断‼

弟子の南田よう子です。

連日の猛暑が続き、久石譲さんの「Summer」が頭を駆け巡る中、炭焼き実践。

木曽野師匠からは「一人で判断!決断」とお言葉を頂き、自分を信じて行程を突き進む。

そして本日暑さ厳しい中、窯出し!!

寄付して頂いた大切な炭木から

「キーン、キーーン」と金属音を奏でる炭に変身!!

江戸時代に実在した「常盤半兵衛」さん。冬は炭焼き、夏は農作業と半兵衛さんに思いを馳せながら、夏の農作業にも力が漲ります!!

2024/8/6 炭焼き体験に延べ200人目の塾生が誕生‼

弟子の南田よう子です。

昨日は切明畑さんの体験修了式が行われましたが、実は!記念すべき延べ200人目となる体験修了式でした!!

木曽野師匠が21年と長年炭焼をしてこられ、「こんな真夏の炭焼きは初めてだ」と無事に延べ200人目の塾生が誕生した1日でした。

木曽野師匠より、七輪の記念品が贈られ切明畑さんはとても喜ばれその日にお友達と自分で作った炭で食事を楽しまれたとのことでした。

自分で作った炭、私も日々活用しております。遠赤外線効果もあり、炭火で焼いたお魚やお肉は高級料亭かとおもうくらい美味しいです!

そして炭は光となり、暖もとれて食事も作れる。

炭は腐ることなく、調湿機能も兼ね備えております。防災の備えとしてもご自宅の隅に炭を置いて置くのも得策かもしれません。 木曽野師匠から学ぶことの出来る「半兵衛炭焼塾」多くの学びや楽しみがあります!

2024/7/30 炭焼きは楽しい‼

弟子の南田よう子です。

本日は「こいとのきこり隊」で一緒に活動をさせて頂いている切明畑さんが体験に来られました。

ご自宅よりいちじくの木や竹、お菓子缶に入れた松ぼっくりを持参され、木曽野師匠より炭焼き工程の説明後、窯内への炭木詰め込み作業が開始されました。

照りつける太陽の下、さらに暑くてなる「あぶり」や「焚き込み」と心地よい汗を流しながら作業が続きました。

メラメラと炎が燃えたぎる炭窯でしたが、「炭焼き、楽しい!!」と切明畑さんより嬉しいお言葉。

電動のこぎりや薪割りなど、炭焼きでは多くの木々が必要になることにも驚かれながられ実践をもって学ばれておりました。

また、木更津より体験見学を兼ね訪問して下さる方がいらっしゃいました。

江戸時代に実在した常盤半兵衛さんについて木曽野師匠よりご講義頂き、炭焼きの歴史や奥深さを改めて学ぶことが出来ました。

昔は冬に行われていた炭焼きですが、夏の炭焼きだからこそ、学びが深まることも沢山あります。今後の工程にドキドキ、ワクワクです!!

2024/7/26 ひまわり迷路を作ったよ‼

弟子の南田よう子です。

本日は番外編!

6月のある日、木曽野師匠と「ひまわり畑を作って、こどもが遊べる迷路を作ろう!」とお話しがあり、トラクターで耕してひまわりの種をまきました。

そして、現在!!

目映いひまわり畑

に大変身!

本日は近隣の園児が遊びにきてくれ、熱中症対策をしながら夢中になって駆け回っておりました。

こどもたち自ら遊びを展開し、かくれんぼや追いかけっこなどひまわりに負けないくらいの笑顔で私もエネルギーチャージされました。

そして、最後に園児からスペシャルメダルを頂き、ほっこりする時間となりました。

ひまわり畑は大人も楽しめます。

半兵衛炭焼塾近くにひまわり畑

があります。

駐車場もありますので、是非ともご覧下さいませ。今週末が見頃となりそうです。

2024/7/18 五感を使って学ぶ炭焼き体験

弟子の南田よう子です。

本日は千葉県山武郡芝山町を拠点に竹炭や竹灯籠の製作など多岐に渡り活動されている内藤さん、佐藤さんとご一緒させて頂いております。

蒸し暑さもある中、「あぶり」「炊き込み」と薪で火を起こしながら煙の色やなびき、温度をこまめに確認し無事に炭化作業に進みました。

ベド(粘土)を使い窯口を小さくする工程では、「手首のスナップ重要ですね」とベドをどのくらい指先に乗せるのか、叩きつける力加減など体験を持って学ばれていました。

五感を使って学ぶ炭焼き。今後、どのように進んでいくのかとても楽しみです!

2024/6/29 窯づくりの基本を修繕で学ぶ

弟子の南田よう子です。

本日は千葉県印旛郡栄町にある「房総のむら」へ研修に伺わせて頂きました。

「房総のむら」では炭焼き体験が行われていますが、現在は炭窯の修繕が必要な状態。

訪問前に木曽野師匠と房総のむらの職員の方々と事前カンファレンスが行われ、本日は現場確認が行われました。

天井部分のない炭窯内を見るのは初めて。構造や修繕に必要な物品など体験をもって学ぶことが出来ました。

半兵衛さんが行っていた【その場所にある物を使って炭窯を作る】という方法で「房総のむら」にあるベトや木々を使用し再建に向かわれる貴重な過程。

しっかり学習させて頂きます!

2024.6/24 炭窯は交流の場なり

弟子の南田よう子です。

本日は「こいとのきこり隊」で小糸地区の竹林整備をされている勝さんが、トラックに沢山木々を積み寄付をして下さいました。

【炭焼きの7割は炭木の準備】

と木曽野師匠よりご指導頂いており、実践をもって大変さを実感しているのでこうして運搬までして下さること本当にありがたいです。

炭焼き小屋では沢山の方々が行き交い、地域活動や東大生(東大むら塾)の活動など貴重なお話を聞くことができ、とても勉強になります。

日々感謝です!

2024/6/22 窯づくりをめざした体験者の意気込み

弟子の南田よう子です。

本日は鋸南町の石崎さん、三浦さんとご一緒させて頂いております。

お二人は今後炭窯を造られるとのこと。

事前に木曽野師匠へ疑問点などを質問されいざ実践へ!

ベド(石の接着などに使用する粘土)は鍬で混ぜ作成していますが、三浦さんは「足で踏んだ方が練りやすいです!」と素足で力強く作成されておりました。

三浦さんは田んぼや茅葺き屋根の修繕など多岐に渡りご活躍されておられ、「素足でのベドを作る人は初めてだ」と木曽野師匠も驚かれていました。

石崎さんは眩い太陽の下、アブリや焚き込みで使用する木々をハンマーや鉈で沢山作成して下さいました。 日中は晴天でしたが、夜は雨に。天候が変わることで変化も見られる炭焼き。どんな変化があるのか、実践をもって学んで行きます!

2024/6/15 窯入れから窯出しまでを初めて体験

弟子の南田よう子です。

本日は先日行った炭焼きの窯出し作業を行いました。

一緒に田んぼを行う前田さんも作業を手伝って下さり、自分の作った炭をまじまじと観察。

炭化作業中に窯口の調整をしすぎたせいか炭がぽろっと折れてしまうこともありましたが、出てくる炭に感動!

「炭化作業中に窯内の温度が1℃でも変わると炭にも影響がある」

と実践をもって木曽野師匠よりご指導頂きました。

窯の奥中央の炭を取り出すと、硬くぎっしりした物に変化し炭が触れあうと「キーンキーン」と軽やかな音に♪

毎回異なる炭焼き。

天候、風、温度、炭木の種類など多くの要因によって何通りにもなる。

全てが新鮮です!

そして、本日も木曽野師匠の元へ沢山の方々が!炭焼きから広がる学びにも感謝です。

2024/6/8 体験窯で初めて一人で炭焼きを

弟子の南田よう子です。

本日は体験窯で完全に一人での実践日。

「自分の判断で決断!!」

を合言葉に9時過ぎよりいざ着火。

杉の葉に火を灯し、小枝から太い薪と火が安定。

煙も勢い良く出始め一安心。

途中、木曽野師匠が一時的に不在となり不安に苛まれ…

煙の状態(流体)の判断が立ちはだかる。

「これは次の工程に進んで良いはず!きっと大丈夫!」と言い聞かせ、次の工程の窯開け作業をしてみる。

と、煙突から突然煙が出なくなり一人プチパニック。

本来、次の工程に移る際に窯を開けますが煙突から煙がでなくなることはありません。

さぁ、どうする?!

と自分に言い聞かせ急いで窯を閉じて元に戻す作業。

ベドという粘土を急いで練り上げ、凝灰岩で蓋をし一人平然を装う。

木曽野師匠はまだ戻らず。しばし待機し不安でいっぱいでしたが木曽野師匠が戻られると安心感で満たされプチパニックを報告。

「対応できてたいしたもんだ」

と嬉しいお言葉。

その後は順調に工程が運び安心しながら、炭窯の観察を。

ドキドキしながらも頑張ります。

話は変わりますが、

君津の直売所「なごみ」で木曽野師匠がイラストをデザインして下さった手ぬぐいを販売させて頂けることになりました!

炭焼き職人でもあり、君津市広報誌に4コマ漫画を40年以上手掛ける木曽野師匠。

手ぬぐいには、半兵衛さんの江戸時代の歴史から令和の炭焼きの様子が表現されています。

2024/6/1 自分で焼いた炭を直売所で販売

弟子の南田よう子です。

体験窯使用のご予約がキャンセルとなったため来週炭焼き予定をしている南田が窯入れ作業を行いました。

「決断!自分でやってみるんだよ」と木曽野師匠アドバイスあり窯の中や煙突内を清掃しいざ実践!!

窯から望む心地よい風景に癒され、江戸時代の土窯半兵衛さんも行っていた田んぼ作業を行う木曽野師匠。炭窯に遊びに来てくれる猫ちゃんに応援されながら窯入れ作業を無事終了しました。

そして、私が作らせて頂いた炭を君津市大井の直売所「なごみの里」で販売させて頂けることになりました。

木曽野師匠はじめ多くの方々に感謝の気持ちでいっぱいです。

これからも日々精進して参ります!!

2024/5/18 炭窯は交流の場

弟子の南田よう子です。

本日は「NPO富里のホタル」の山﨑さんと鈴木さんとご一緒させて頂いております。

今回は中級コースとして2回目の炭焼き体験。今後の活動一つに炭焼き体験を取り入れ、本格的な炭窯を作られるとのことです。

前回同様にカシ・クヌギ・ケヤキなどトラックに溢れんばかりの炭木を持ってきて下さり、9時頃から炭木の窯入れ作業が開始されました。

お二人の息のあった連携で1時間程で窯入れ作業が終わり、アブリ作業に移りました。

アブリ作業では窯の中での熱の流れ(流体)が重要ポイントとなります。

丁寧に時間をかけ煙の温度・勢い・なびき等、木曽野師匠にアドバイス頂きながら行われました。

五感を使って感じとる煙の様子は、実際の様子でないと伝えることがとても難しいです。

そんな中、本日は沢山の方々が炭焼き小屋にきて下さり山﨑さん、鈴木さんが持ってきて下さった富里名産のスイカを皆様と頂きました。

スイカはとっても甘く「もう1個たべてもいい?」と遊びにきてくれた子ども達も嬉しそうに頬張っていました。

炭焼きは森林の循環だけでなく、人との交流から多くのことが学べる素敵な力があります!

2024/5/8 先ず木の名前を覚えよう

弟子の南田よう子です。

雨が続いておりましたが、本日は晴れ間ものぞき木曽野師匠と炭木の伐採へ向かいました。

「この木は何かわかるかい?」と木曽野師匠の問いかけに「ナラでしょうか」と返答するも正解ナラず…。

葉や木の幹から木の種類を判断出来るよう、上を向いて歩くことを意識していますがまたまだ修行あるのみです!

竹林をかき分けながら、炭木になるカシを伐採し葉の香りに癒されながらトラックへ運びました。

自然は癒しを与えてくれるのと同時に、自然と力が漲るので不思議です!

2024/5/4 炭窯は人とのつながりの場

弟子の南田よう子です。

昨日より、池田さんご夫婦の炭焼き体験をご一緒させて頂いております。

池田さんご夫婦は炭焼き体験4回目の大先輩。

オリジナル資料を作成されており、一つ一つが丁寧でとてもスムーズな動き。勉強になることばかりです!

今回の炭焼体験で使用されているのは、ご夫婦で伐採された竹。

「炭焼の7割は準備だよ」という木曽野師匠のお言葉を体験を通して実感されたとお話して下さり「炭焼きは毎回同じようにならないですね」と炭焼きの魅力もお話して下さいました。

本日体験2日目の朝7時に煙の温度は257℃。ねらしの目安となる温度で炭化速度が速くとてもびっくりしました。11時半には2日目に行う全行程が終了しましたが…「まだお手伝いしますよ!」と温かいお言葉。本窯に入れてあった246窯目の窯出し作業も一緒に行って下さいました。

また本窯の窯出しにあたり、一緒に貸農園ならず貸田んぼを行っている袖ケ浦の前田さんもお手伝いにきて下さいました。

始めまして出会うことが多い炭焼き体験ですが、一緒に作業を行うと自然と連帯感が生まれ会話が弾みます。

昔からの知り合いのような不思議な感覚に包みこまれるのも、炭焼きの魅力です。

2024.4.29 鑑賞炭づくりは炭焼きと同じ原理

弟子の南田よう子です。

雨が続いていましたが、カラッと爽やかな気候に恵まれた昨日。

体験者さん嶋崎さんの窯出しにプラスして、鑑賞炭を作りました。

私も鑑賞炭を作るのは初。

木曽野師匠より

「炭窯の原理と同じだよ」とお話を頂きましたが…

「煙突は?時間はどなるんだろう?」と頭の中がはてな?でいっぱい。

まず缶の中に自分の入れたいお花や木々をレイアウトして配置。そこを木曽野師匠に確認して頂くと

「炭にするとどうなるんだっけ?」とお言葉を頂きハッとしながら詰めなおし。

炭焼きでは、木の種類にもよりますが重ささは1/4~1/5、体積は8割程になります。

枇杷の葉・竹の葉・椿の葉、松ぼっくり・シロツメクサ・ツツジ・ムクロジ等、散策して集めた物を缶に入れあぶりを開始しました。

缶の隙間からモクモクと煙が出始め、その隙間が炭窯での煙突代わりとのこと。

缶の下から火を起こしているので煙の変化が分かりにくい印象がありましたが、時間としては1時間半位経過すると煙が見えなくなり終了に。

いざ蓋を開けてみると、

素敵でシックでカッコよく変化していました。

昨日はフォレストパーティーオーナーの吉川さん、良品計画の山本さんも見学にきて下さいました。

炭焼きから広がる輪、とても嬉しいです。炭焼きはスゴいと改めて実感しました!

2024/4/24 煙突の煙は窯内の状況を如実に語る

弟子の南田よう子です。

昨日より炭焼き体験をされている、シマザキさんと体験2日目よりご一緒させて頂きました。

朝7時、煙の温度は130℃。

順調に炭化が進み、お昼頃には炭を固くするねらしの作業が始まりました。【ねらし】は煙の温度が250℃位になり、煙があさぎ色に変化する頃に行います。

炭焼きでは、煙の温度や色・におい・なびき等 様々な確認ポイントがありますが、実際に見て感じるとその変化に驚かれることが多く、私も毎回感動しています。

体験者さんのシマザキさんからも「昨日と煙のなびき、においが違う!」と変化を実感されていました。

今回は炭窯内に温度計も設置し、煙と窯内の温度を比較しながら体験されています。

炭を固くするねらしが終わる頃、煙の色はほとんどなく無色になりますが写真でもわかるでしょうか?! さて次回は窯出しです。どんな炭に出会えるのか楽しみです!

2024/4/17 木なのに、なんで金属音?!

弟子の南田よう子です。

本日は1mの炭木の裁断!

ノコギリの使い方…

中学生の時に授業で受けた記憶はありますが、完全に自己流。

木曽野師匠にノコギリの持ち方や力の入れ方、替刃の方法など教えて頂きました。

炭木がパリンと落ち、炭木の奏でる金属音。「木なのに、なんで金属音?!」と意識して聞いてみるまでわかりませんでしたが、炭木の奏でるメロディーも最高です!

2024/4/15 炭火で焼く筍はうまい

弟子の南田よう子です。

本日は炭木の整理や薪割り作業をしました。

来週体験予定のシマザキさんがお手伝いに来て下さり、シマザキさんは乗せ木の準備をして下さいました。

夏のような暑い中での作業でしたが、周りの景色にも癒され楽しいひととき。

そして、休憩には贅沢な一品!!!

本日の朝方、地域の方からお声かけ頂き筍掘りをしてから炭焼き小屋へ持参していました。

なぜなら「炭火で焼く筍はうまいんだよ」と以前より木曽野師匠からお話を頂き、どうしでも試したかったのです。

半兵衛炭は火持ちがよく、遠赤外線で調理する料理は本当に美味しいです。

キャンプをする私は、よく半兵衛炭をバーベキューで使用していますが最高の一品に変化します。

朝採らせて頂いた筍はほっぺたが何個落ちたかわからない位あまくて、シャキシャキで美味しかったです。

美味しいもの頂き、炭焼きに益々精が出ます!

2024/4/7 炭焼きは毎回時間が読めず

弟子の南田よう子です。

昨日から遠方から体験に来られた、河西さん・村田さん・荻原さん・石井さんとご一緒させて頂きました。

炭木にする杉を持参してくださり、体験前日に窯入れ作業をして下さいました。

造園のお仕事をされているとのことで、皆様のチームワークや一つ一つの動きが機敏で勉強になることばかりでした。

1日目の作業はスムーズに進みましたが、2日目の本日…。

炭化作業がなかなか進まず。途中煙突を変更し炭化速度を早める対応を試みましたが、体験時間内にネラシ作業に進むことが出来ず。

残念ながらお仕事もあるため帰宅され、蛙の合唱団とともに炭窯との長い付き合いが始まりました。

煙の温度がぐぐっと上がり、20時から本日の作業であるネラシに突入!

炭焼きは本当に毎回時間が読めませんが、そこが魅力の一つでもあります。

炭窯のまわりでは田んぼの作業が始まり、蛙の音色と桜とのハーモニーがたまらなく最高です!

2024/4/1 体験は炭木づくりから

弟子の南田よう子です。

先週は都内から炭焼き体験に来られているタカノさんと体験2日目からご一緒させて頂きました。

体験2日目はネラシと止め窯の工程があります。

【ネラシ】は炭木が割れないようにゆっくりと窯の中に空気を送ります。

そのため3時間程時間をかけ丁寧に行います。ネラシは炭化が進まないと出来ず、この日は炭化がゆっくりで17時頃からネラシが開始しました。ネラシの工程が終わると、次は止め窯。

【止め窯】は全ての空気孔を閉じ完全に窯を密封させます。

止め窯が終わると21時になっていましたが、タカノさんと薪割りをしたり炭の効果や可能性について熱く語りとても貴重な時間となりました。

今週窯だしがあります。どんな炭に出会えるのか、私も楽しみです!

さて、

本日は炭焼き体験を予定されているシマザキさんが「炭木作りから参加する!」とのことで一緒に山へ向かいました。

「始めてのチェーンソーはドキドキした」と緊張感もみられましたが、伐採した木をトラックに積み終わると達成感に満ち溢れていました。

山に入ることで、「自然の癒し・山への知識・機械の使い方」など多くの学びがあります。伐採は足場も不安定でとても大変ですが、その分とても楽しくやりがいがあります。

木曽野師匠より

「山に入って実際に体験することも大切」とチェーンソーのキックバックや木の跳ね返り、チェーンブロックやロープワークなど多くことをご指導を頂いております。

炭焼きは「山の循環」にもつながる、とても魅力的なものです。

伐採した木々が薪割りをまっている!!

2024/3/25 炭焼きはとっても楽しい!!

弟子の南田よう子です。

止め窯から4日経過し、炭窯もひんやりしてきました。窯出しはまだしていませんが、どんな炭に出会えるかワクワクが止まりません!!

さて、

本日は「半兵衛炭焼塾」のオーバーオールを着て木曽野師匠と伐採した木をさらに裁断し炭木を作りました。

あいにくの空模様で、雨なのか汗なのかよくわからない状況で夢中になっており、いつの間にか数時間経過。

チェーンソーの動画を確認すると、カチャカチャ動かし過ぎなのがわかります。またまだ修行あるのみですが頑張ります!

2024/3/21

本窯246回目の4日目。

弟子の南田よう子です。

昨日の作業修了後から朝の炭化終了時間を予想し、朝4時半に炭窯へ。

周りは暗いけれど、近くで煙を見ると「あさぎ色」でとても綺麗。

煙の温度は241℃。

「煙の温度も大切だけれど、炭化終了は煙の色で判断」と木曽野師匠からご指導頂きネラシ(精錬:炭を固くする作業)は6時からスタートとなる。

観察窓から炭窯を覗くと、中は真っ暗だったがネラシを始めると赤々と炎が見える。

ネラシの工程を無事に終え、最後の止め窯へ。ベト(泥の粘土)を張り付けるのにはコツがいるが、手首のスナップをきかせながらで全ての穴を塞ぐ。

さあ、どんな炭に出会えるのかな。

本窯での炭焼き作業を終え、次は体験に来られる方の乗せ木作り。乗せ木には15~20cmの薪を沢山使用するのでその準備。いつの間にか薪の山になり、あっという間に時間が経過していました。

炭焼きはとっても楽しい!!

2024/3/20 「炭焼きは化学」と師匠はいうけど

本窯246窯目の3日目。

弟子の南田よう子です。

炭化が順調に進み、朝8時に煙の温度は91℃。30分おきに温度確認しながら薪割りやチェーンソーで木の裁断。薪割りでは「えいっ!!」と自分に活が入る。60cmの欅が「パリン」と綺麗に割れると感動する。

木の種類も特性も全く知らなかったけれど、実際に伐採したり薪割りする中で少しずつ木と友達になったような感じです。

さて、煙の温度は1時間で2~3℃の上昇だったけれど14時過ぎ頃から1時間で10℃近く上昇が。モクモクと喉を突き刺すような煙は続いているけれど、煙の色が少し薄くなってきたような感じが。

炭焼きは煙の温度も大事だけど、昔は温度計なんてなかったので煙の色や臭いで状況を判断していたから本当に凄い。

「炭焼きは化学」と木曽野師匠から教えて頂いたけれど、化学は苦手なので感覚で掴んでいきます!!!